Noticias locales: el país hoy.

A pesar del envión que habían dado las perspectivas de un nuevo acuerdo con el FMI, los activos locales no pudieron evitar el sell-off global y cerraron con importantes caídas, especialmente en acciones. Mientras, los dólares financieros volvieron a subir.

En consecuencia, el Merval se derrumbó 5,5% en pesos y 6,2% en dólares CCL, cerrando en un nivel de USD 1.749, el más bajo desde noviembre del año pasado. Con este resultado, desde el récord de enero cuando llegó a USD 2.396, el índice accionario acumula una caída de 27,5%. Industria, utilities y bancos fueron los sectores más perjudicados, destacándose Transener (-11,3%), Edenor (-9,4%) y BBVA (-7,7%). Ternium (1,5%) fue la única compañía en registrar subas. En cuanto a los activos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, tuvieron la misma suerte y retrocedieron un 4,7%, liderados por Edenor (-10,5%), Supervielle (-9,5%) y BBVA (-8,6%).

Los bonos soberanos en dólares también sufrieron el mal contexto global, aunque las bajas fueron más acotadas al marcar un retroceso de 1,4%. Como resultado, el riesgo país subió hasta 724 pb. Por su parte, los BOPREAL marcaron caídas más moderadas, en torno al 0,1%.

En paralelo, la deuda soberana en pesos continuó su tendencia a la baja, aunque con un comportamiento heterogéneo. En la curva a tasa fija, los bonos a largo plazo se vieron especialmente golpeados (-0,8%) en línea con los duales, mientras que el tramo corto se mantuvo prácticamente sin cambios. En cuanto a los bonos CER, recortaron un 0,3%, observándose caídas generalizadas a lo largo de toda la curva. Por otro lado, los títulos dollar-linked subieron un 0,1%, aunque se observó una mayor suba en el TZVD5 (+0,9%), probablemente ante una mayor expectativa de devaluación en este tramo.

En el mercado de cambios, el BCRA compró USD 36 M,en tanto que lleva vendidos USD 124 M en lo que va del mes. Por su parte, las reservas brutas cayeron en USD 357 M –en parte producto de la fuerte venta del viernes por USD 224 M– y quedaron con un stock bruto de USD 27.730 M.

El dólar oficial subió 29 centavos diarios hasta los $1.066,33, manteniendo el ritmo de devaluación al 1,0% mensual, al tiempo que los dólares financieros operaron al alza. El MEP (GD30) avanzó un 0,7% y cerró en $1.233, mientras que el CCL subió un 0,4% hasta $1.226, por lo que las brechas con el dólar oficial subieron al 16% y 15%, respectivamente.

Los futuros de dólar operaron levemente a la baja, cayendo 0,17% en promedio. Los contratos que más se movieron fueron los de enero (-0,37%), diciembre (-0,26%) y septiembre (-0,25%). De esta manera, el ritmo de devaluación mensual implícito promedio se redujo a 2,0% hasta enero 2026, 1 pp por encima del crawling peg.

Respecto a la deuda pública, el Tesoro anunció las condiciones de la licitación del miércoles, en la que enfrentará vencimientos por $4,6 billones, correspondientes a la Lecap S14M5. El menú ofrecido por Finanzas incluye tres Lecaps (S16A5, S30Y5 y S31L5) y un BONCAP (T30E6), junto con dos bonos CER (TZXO5 y TZXM7) y un título dollar-linked (D16E6), todos en condición de reapertura. Aunque la licitación no presenta mayores desafíos, a fines de marzo el Tesoro enfrentará obligaciones por $9,2 billones, por lo que es probable que busque lograr financiamiento neto de cara a los próximos vencimientos. Cabe destacar que los depósitos del Tesoro en el BCRA ascienden a $6,3 billones, lo que podría cubrir un 45% de los vencimientos de marzo.

Finalmente, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, la inflación esperada para febrero es de 2,3% m/m, mientras que para marzo y abril se proyectan subas de 2,2% y 1,9% m/m, respectivamente. Estas cifras reflejan un leve ajuste al alza respecto del relevamiento anterior, cuando se estimaban 2,1% para febrero, 2,0% para marzo y 1,9% para abril. Para diciembre de 2025, el REM prácticamente no tuvo cambios respecto a la estimación anterior al proyectar una inflación de 23,3% i.a. Por su parte, el tipo de cambio nominal seguiría un crawling peg del 1% m/m durante todo 2025, con una cotización esperada de $1.175 en diciembre de 2025 (+15,1% i.a.), aunque se prevé un salto devaluatorio del 9% para el primer bimestre de 2025. Finalmente, la tasa de interés de referencia (TAMAR) de bancos privados se ubicaría en 29,7% TNA para marzo (equivalente a 2,4% efectiva mensual) y descendería hasta 24,0% TNA en diciembre, equivalente a una tasa efectiva del 2,0% m/m, por lo que se espera que las tasas reales sean positivas durante todo el año. Por último, en cuanto al PBI, los analistas prevén un crecimiento real de 4,8% para 2025, 0,2 pp por encima del REM anterior.

Noticias globales: el mundo hoy.

La incertidumbre no cede y los temores de los inversores siguieron en alza, lo que se reflejó en un fuerte aumento de la volatilidad que profundizó la caída de las acciones americanas, que ya lleva tres semanas a la baja. El problema de fondo es la política arancelaria de Donald Trump y el impacto que esto puede generar en la economía americana y global, con un riesgo latente de estanflación. Esto, a su vez, complica a la Fed, dado que quedaría restringida a bajar la tasa de referencia en caso de que la inflación se acelere por culpa de las trabas comerciales. Lejos de aliviar las tensiones, en una entrevista el domingo, Trump describió que la economía estaba atravesando "un período de transición."

El mal humor de los inversores se reflejó en el índice VIX, que mide la volatilidad del mercado –también llamado índice del miedo–, que subió un 20% hasta 27 pb, el segundo valor más alto del último año. Con este marco de fondo, el S&P 500 retrocedió 2,7%, el Dow Jones 2% y el Nasdaq tuvo su peor jornada desde 2022 al anotar una caída de 3,9%. Las acciones de las grandes tecnológicas tuvieron las pérdidas más importantes, lideradas por Tesla, con otro desplome del 15% (desde diciembre acumula una caída del 50%), Nvidia 5% y Meta 4,4%.

La profunda caída que vienen mostrando las acciones aumenta las perspectivas de una actividad económica más débil, y la demanda de activos más seguros, lo que volvió a presionar a la baja todos los tramos de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La UST2Y cerró en 3,92% y la UST10Y en 4,22%, en ambos casos 8 pb por debajo del cierre del viernes.

A diferencia de las jornadas anteriores en las que el resto del mundo aprovechaba la mala performance de los activos norteamericanos, en la rueda de ayer la caída fue generalizada. Los principales mercados registraron importantes descensos, entre los que se destacaron las acciones de Europa, China y Japón, con retrocesos entre 3,0% y 2,0%. No obstante, fue una rueda estable para el dólar, que interrumpió la fuerte caída que había marcado en las ruedas previas.

El miedo al impacto sobre el nivel de recesión también golpeó los precios de los commodities, que registraron bajas moderadas. El precio del petróleo WTI bajó un 1,6% hasta los USD 66, mientras que el oro retrocedió un 0,71% hasta los USD 2.893 la onza.

Noticias y mercado: lo que pasó y lo que viene en el plano local.

Los activos financieros locales cerraron una buena semana ante la expectativa de un acuerdo con el FMI que saldrá por decreto, lo que impulsó a los bonos y redujo el riesgo país. Aun así, el decreto no fue publicado, como tampoco las condiciones. De hecho, el acuerdo con el staff del FMI todavía no está definido y los tiempos parecen extenderse hasta fines de marzo. En nuestro escenario base no esperamos fondos frescos en 2025. Mostrar avances con el FMI es clave para un mercado que sigue lateralizando, mientras que los datos económicos continúan aportando noticias positivas: la recaudación se sigue recuperando y las lluvias recientes mejoraron la condición hídrica de la soja y el maíz, por lo que las estimaciones de cosecha se mantienen elevadas. La industria y la construcción tropezaron en enero, pero la tendencia es al alza, con recuperación en la mayoría de los sectores. El pilar más débil sigue siendo el frente externo y las reservas internacionales, pues marzo arrancó con ventas de divisas y las reservas netas siguen en terreno negativo. Esta semana, el mercado estará atento a la publicación del REM del BCRA y al dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires del miércoles, que servirá como anticipo del IPC nacional de febrero, previsto para el viernes. De todas formas, el foco estará puesto en el acuerdo con el FMI, la reacción del Congreso y los detalles adicionales que podrían conocerse si el staff del Fondo aprueba el mismo.

El acuerdo con el FMI, por decreto. El Gobierno informó que optará por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lugar de enviar un proyecto de ley al Congreso para la aprobación del acuerdo con el FMI. Aunque aún no se publicó en el Boletín Oficial, este tipo de decretos tiene fuerza de ley desde su emisión y solo puede ser anulado si ambas cámaras del Congreso lo rechazan, un escenario poco frecuente en la historia legislativa argentina. La estrategia del Ejecutivo parece orientada a evitar posibles trabas en el Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario adverso. Mientras tanto, desde el FMI, su portavoz Julie Kozack aclaró que el paso por el Congreso es una decisión soberana del país y no un requisito impuesto por el organismo. Si bien falta que el DNU se publique y conocer la reacción del Congreso al mismo, más importante aún es que todavía no están los detalles de la operación de crédito con el FMI, que se espera para fines de marzo o abril y que, en nuestro escenario base, no implica fondos frescos, pero sí un alivio en torno a los USD 5.000 M que despejaría los vencimientos de intereses con el FMI en 2025, y un programa más integral con nuevos fondos para 2026 y 2027.

Mejora la recaudación. En febrero, la recaudación tributaria mostró un incremento real de 12% i.a., acumulando cuatro meses consecutivos de suba y acelerando el ritmo de crecimiento, a pesar del impacto negativo de la eliminación del impuesto PAIS –sin este, el alza llegó al 20% i.a. real–. La variación también estuvo favorecida por la presencia de un día hábil adicional respecto a febrero de 2024. El mayor impulso provino de los impuestos vinculados al empleo, que crecieron 32% i.a. –sumando su sexto mes consecutivo de suba real– impulsados por el aumento de las remuneraciones y la actualización del tope de aportes. A su vez, el impuesto a las ganancias avanzó 44% i.a. –beneficiado por una baja base de comparación y el ingreso de anticipos de sociedades–. En comercio exterior, la recaudación subió 13% i.a., con aumentos tanto en derechos de importación (+25%) como en exportación (+16%), favorecidos por la mayor liquidación del agro ante la reducción temporal de retenciones. La dinámica en la recaudación del comercio exterior indicaría un superávit comercial devengado en febrero en torno a los USD 500 M. Los tributos vinculados a la actividad económica registraron su tercera suba consecutiva, con un alza de 6% i.a., destacándose el impuesto a los combustibles –que aumentó 303% i.a. debido al arrastre de actualizaciones previas–. En el acumulado de los dos primeros meses del año, la recaudación avanzó 9% i.a., con los impuestos laborales, ganancias y actividad como principales impulsores de la recuperación.

Tropiezo transitorio de la industria y construcción. En enero, la actividad industrial retrocedió 1,3% m/m, aunque en los últimos doce meses acumuló un alza del 7,1%, con 11 de los 16 sectores creciendo –los más golpeados son minerales no metálicos y textiles, con caídas de 16% i.a. y 9% i.a., respectivamente–. Por su parte, la construcción arrancó el año con una caída de 1% m/m y quedó 1,3% por debajo de enero de 2024 –hay que tener en cuenta que el piso de la construcción se dio en marzo de 2024–. La buena noticia es que los permisos de construcción aumentaron 12,5% i.a., lo que podría indicar una leve recuperación futura.

Lluvias y alivio para el agro. Las recientes lluvias generalizadas en el centro y sur de la región agrícola mejoraron la condición hídrica de la soja y el maíz, aunque en el NEA y en el norte de Santa Fe persisten condiciones de sequía que podrían afectar los rindes. Actualmente, el 77% del área sembrada con soja presenta humedad adecuada u óptima. En maíz, la cosecha avanzó apenas 1,3 puntos porcentuales en la última semana debido a excesos hídricos que dificultan la transitabilidad en los lotes. A pesar de estos retrasos, los cultivos de siembra tardía mejoraron su condición por tercera semana consecutiva. Bajo este escenario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene sus proyecciones de cosecha en 49,6 M de toneladas para la soja y 49 M de toneladas para el maíz.

Se tensiona el mercado de cambios. Si bien en la última semana estadística el BCRA realizó compras netas por USD 190 M, con las ventas por USD 224 M del viernes –que se reflejarán en las estadísticas de hoy–, el saldo de operaciones en lo que va de marzo muestra ventas netas por USD 152 M. Esto marca un importante retroceso respecto al mismo período de enero y febrero, en los que acumuló compras netas por más de USD 740 M en ambos casos. Las reservas brutas subieron USD 63 M y cerraron la semana con un stock bruto de USD 28.097 M, en tanto que las netas quedaron con un saldo negativo de USD 4.500 M.

Tasas presionadas. Como lo venimos comentando, las tensiones de liquidez en el sistema monetario ejercen presión al alza sobre las tasas y se presentan como un catalizador disruptivo para la deuda soberana en pesos. Mientras la TPM se ubica en 2,4% TEM (0,2 pp por debajo de las Lecap más cortas), las entidades bancarias optan por posicionarse en LEFI para administrar su liquidez, sobre todo ante la creciente demanda de crédito privado. Esto supone un desafío para el refinanciamiento del Tesoro que, si bien logró un rollover del 104% en febrero, necesitó convalidar tasas por encima de la curva de mercado. Así, aunque el tramo corto de la curva a tasa fija se mantuvo firme, los Boncap más largos siguen golpeados, algo comprensible dada la incertidumbre en torno a las elecciones legislativas de octubre. A esto se suma la expectativa por el dato de inflación que se dará a conocer el próximo viernes, que podría dar cierto alivio (o no) a la curva soberana a tasa fija, siempre que se refuerce la expectativa de un descenso en la nominalidad.

Los dólares financieros, mixtos. Los dólares financieros operaron de manera mixta en una semana en la cual los montos negociados de AL30 en BYMA PPT T+1 del día jueves (USD 80 M) dan indicios de intervención por parte del Central. El MEP (GD30) subió 0,1%, cerrando en un nivel de $1.224, en tanto que el CCL retrocedió 0,4% y finalizó en $1.221.

Mejoraron los soberanos en dólares. Los bonos soberanos en moneda extranjera repuntaron en la última semana con un avance agregado del 4,5%, impulsados principalmente por las perspectivas de acuerdo con el FMI. El tramo largo de la curva lideró con una suba del 5,2%, mientras que los bonos de menor duration avanzaron un 2,7%. En cuanto a los rendimientos, los bonos más cortos se ubican en niveles de 12,5% TIR, mientras que los de mayor plazo cotizan al 11,4% TIR, lo que implica una compresión de 100 pb respecto a la semana anterior. La mejora en las paridades permitió que el riesgo país perfore los 700 pb y cierre en 692 pb, todo esto en medio de una semana negativa para la deuda emergente comparable, que retrocedió un 1,3%. Los BOPREAL no acompañaron esta tendencia y marcaron caídas marginales en torno al 0,3%, cotizando a niveles del 11% TIR. En esta línea, tanto los bonos corporativos como los provinciales retrocedieron 0,4% y 0,1%, respectivamente –entre los corporativos bajo ley argentina destacaron Loma Negra 2025 y 2026 (+0,8%), mientras que, entre los emitidos bajo ley extranjera, Pampa 2029 registró la mayor caída (-1,5%)–.

Fuertes caídas para los bonos en pesos más largos. Fue una semana negativa para la deuda en pesos en general, a excepción de los dollar-linked. A raíz de la incertidumbre que generan las elecciones y el esquema cambiario post electoral, sumado a la presión alcista en las tasas, el mercado buscó mayor liquidez y cautela en los bonos de menor duración. En tasa fija y CER se vieron caídas significativas, sobre todo en los tramos largos de las curvas, con fuerte descompresión de tasas. Concretamente, los duales retrocedieron un 1,4%, con el tramo del 2S2026 cayendo un 2,0%. Luego del desplome del jueves, donde perdieron 1,7%, el viernes recuperaron parte de lo perdido al subir 0,9%, cerrando la semana con una TEM del 2,2% para los cuatro instrumentos. En las Lecap se observó un retroceso semanal del 0,3%, con los bonos más largos cayendo 0,6%, los del tramo medio 0,4%, y subas de 0,2% para el tramo corto. De esta manera, la curva se ve levemente invertida, con TEM promedio de 2,7% para el tramo corto, 2,6% para el tramo medio y 2,5% para el tramo largo. Esto implica un promedio de 2,6% TEM, que compara contra el 2,0% que rendían un mes atrás. Por su parte, el TO26 registró una caída del 1,9%. En cuanto a los bonos ajustables por CER, perdieron un 0,5%. El tramo desde 2027 en adelante tuvo la peor performance al bajar un 0,6%. A estos precios, los bonos CER rinden CER +6% en 2025, CER +9% en 2026 y CER +10% en 2027 en adelante. Así, la inflación que está poniendo en precios el mercado para 2025 ya se encuentra en 24% i.a., mientras que para 2026 está en 18% i.a. Distinta fue la historia para los dollar-linked, que ganaron un 0,4%, impulsados por el TZV26 (vto. junio 2026), que avanzó un 1,5%. En promedio, los dollar-linked rinden devaluación +8%. En línea con la suba de estos bonos, los futuros en Rofex anotaron un avance del 0,82% y muestran para diciembre 2025 una devaluación mensual implícita de 2,2% (1,2 pp por encima del crawling peg), con un tipo de cambio de $1.327.

El Merval en alza. El Merval avanzó 2,6% en moneda local y 1,5% medido en dólares CCL, cerrando en un nivel de USD 1.861 –en línea con la performance de las acciones latinoamericanas, que subieron 2,5%–, y acumula en lo que va del 2025 una baja del 13,0%. El alza de la semana fue impulsada por los sectores de materiales, utilidades y construcción, en tanto que energía lideró las caídas. En acciones se destacaron subas de hasta 19,3% para Transener, 8,3% para Ternium y 7,9% para BYMA. Del otro lado, COME (-5,0%), Holcim (-4,5%) e YPF (-3,1%) protagonizaron las mayores bajas. En cuanto a las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, Bioceres anotó una impresionante suba de 23,9%, Ternium avanzó 6,7% y Supervielle subió 1,5%, mientras que Vista (-10,9%), Globant (-6,5%) y Cresud (-5,4%) registraron los mayores retrocesos.

Lo que viene. Hoy se publicará el REM del BCRA, con las proyecciones de las principales variables económicas para los próximos 12 meses. El miércoles 12 se conocerá la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, dato clave para anticipar el IPC nacional de febrero, que se publicará el viernes 14. Se espera que la inflación mensual se ubique en torno al 2,3%, levemente por encima del 2,2% de enero, impulsada principalmente por la suba en el precio de la carne.

Noticias y mercado: lo que pasó y lo que viene en el plano internacional.

El estilo Trump primero generó ilusiones, luego preocupaciones y ahora incertidumbre y volatilidad. El ida y vuelta con las medidas arancelarias golpea la confianza de los agentes económicos y afecta al nivel de actividad, que sin duda perdió impulso y solo resta saber cuán fuerte y por cuánto tiempo. En este sentido, Trump avanzó con la suba de aranceles a China, mientras que prorrogó un mes más a México y Canadá. Parece claro que la suba de aranceles será un hecho y que, seguramente, el resto de los países tendrá medidas similares, afectando al comercio y al crecimiento global. Por ahora, los indicadores vienen mostrando resultados mixtos y volátiles, destacándose en la última semana el fuerte deterioro del balance comercial, en tanto que el mercado laboral mostró signos de fortaleza. En este contexto, el mercado americano tuvo otra muy mala semana, con fuerte caída de acciones y de bonos, al tiempo que los activos del resto del mundo mejoraron, especialmente los europeos. Es que, mientras los inversores recalibran sus expectativas para EE. UU., previendo menor crecimiento, para Europa mejoran, apoyados en el fuerte paquete de estímulo fiscal que lanzó el nuevo gobierno alemán –que presionó el rendimiento de los bonos del Tesoro Alemán– y en las expectativas de un acuerdo por la guerra de Ucrania. ¿Punto de inflexión en contra de EE. UU.? Creemos que, si bien el escenario para el país norteamericano es más incierto, los inversores parecen haber tenido cierta sobrerreacción y que los activos americanos deberían recuperar el terreno perdido respecto a sus pares europeos y emergentes, pues los fundamentos de las empresas siguen siendo sólidos y la economía, a pesar de las dificultades, tendrá mejor desempeño que en Europa. Las miradas de esta semana estarán en los datos de inflación, que podrían traer buenas noticias a los inversores al marcar cierta desaceleración en el margen.

El efecto no deseado y previsible. Ante la perspectiva cada vez más certera de suba de aranceles, las importaciones se aceleraron y deterioraron el saldo comercial, con las exportaciones presentando una contribución neta negativa, lo que marcó un fuerte deterioro en el resultado comercial y afectó al PBI. Concretamente, en enero, EE. UU. registró un déficit comercial que superó las expectativas al marcar un récord de USD 131.400 M, frente a un déficit revisado a la baja de USD 98.100 M en diciembre de 2024 y casi duplicando al de enero del año pasado. Este deterioro fue producto del aumento de un 10% m/m en las importaciones y de un 23% i.a. hasta un máximo histórico de USD 401.200 M –los aumentos se observaron mayormente en las importaciones de formas metálicas terminadas (USD 20.500 M), preparados farmacéuticos (USD 5.200 M) y ordenadores (USD 3.000 M). Por otro lado, las exportaciones aumentaron 1,2% m/m y 4,0% i.a. hasta USD 269.800 M. Analizado por países, el déficit comercial de bienes se amplió con China (USD 29.700 M frente a USD 25.300 M en diciembre), la UE (USD 25.500 M frente a USD 20.400 M) y, principalmente, con Suiza (USD22.800 M frente a USD3.000 M). Medido a valores constantes, con exportaciones cayendo al 2% anualizado e importaciones creciendo al 23% anualizado, la contribución de las exportaciones netas al PBI habría caído al 3,8 pp.

La resistencia del mercado laboral. Los indicadores laborales de febrero, si bien resultaron levemente por debajo de lo esperado –corrigieron al alza los datos de los dos meses previos–, siguen marcando un mercado laboral sólido, con buen ritmo en la creación de empleos y una tasa de desocupación en niveles históricamente bajos. Al respecto, en febrero la creación neta de empleo no agrícola subió a 151 mil, desde los 125 mil de enero, superando el promedio de 120 mil por mes registrado en los últimos doce meses. La mejora fue impulsada por el empleo privado, que aportó 140 nuevos puestos, muy por encima del promedio mensual de 83 mil registrado en el último año. Pese al buen dinamismo en la creación de empleos, en febrero el empleo agrícola disminuyó en 739 mil puestos de trabajo, mientras que la población económicamente activa retrocedió en 385 mil personas, lo que resultó en un aumento de 203 mil personas desocupadas y elevó la tasa de desocupación del 4,0% al 4,1%. La buena dinámica del empleo siguió presionando los salarios, que, si bien moderaron levemente su impulso, siguen superando a la inflación, subiendo 0,3% m/m en febrero y 4,1% i.a.

Incertidumbre sobre la actividad. Como lo venimos remarcando, en las últimas semanas los indicadores de actividad estuvieron por debajo de las expectativas, siendo lo más relevantes la caída del consumo de las familias de enero y el marcado deterioro del saldo comercial producto del alza de las importaciones. Esto fue lo que más influyó en las perspectivas de crecimiento del 1Q25 del Nowcast de Atlanta, que pasó de estimar un alza de 3,9% t/t a principios de febrero a una caída de 2,4% t/t en la última estimación realizada el 6 de marzo. Esta caída de casi 6 pp en la tasa de crecimiento se explica por la corrección a la baja del consumo privado –de 4,1% a 0,4%– y por el alza de las importaciones –de 6,4% a 28%–. Esperamos que, con el dato de empleo comentado más arriba, sumado a la sorpresa positiva que tuvo el ISM de servicios de febrero –tuvo un inesperado repunte al marcar 53,5, superando los 52,8 de enero y las expectativas de los analistas, que esperaban que marcara una leve caída–, las perspectivas mejoren en el margen. De esta forma, el combo de incertidumbre y volatilidad golpeó el buen ritmo de crecimiento que venía mostrando la actividad económica y solo resta definir en qué magnitud y por cuánto tiempo –descartamos, por el momento, que haya ingresado a un ciclo recesivo–.

Se recuperaron las tasas. Con la mejora en el margen de los datos de actividad y los temores de inflación activos, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano habían arrancado la semana con fuertes caídas, aunque a medida que fueron cediendo los temores de recesión se recuperaron y terminaron al alza, especialmente el tramo largo. Concretamente, la UST2Y cerró la semana en 4,0%, igual que la semana previa, aunque en el último mes acumuló una baja de 28 pb, mientras que la UST10Y subió 8 pb en la semana hasta 4,31% y en los últimos 30 días cedió 18 pb. Mismo recorrido hizo la UST30Y. Con esto, la tasa real de los bonos a 10 años subió 12 pb hasta 1,96% y la de 30 años a 2,34%.

Mercado para abajo. El combo de incertidumbre y suba de tasas golpeó a bonos y, en especial, a las acciones, que profundizaron la caída. El índice de bonos agregados perdió 0,9% en la semana, arrastrado por los bonos corporativos Investment Grade, que cayeron 1,2%, en tanto que los bonos del Tesoro y los corporativos High Yield perdieron 0,8%. A pesar de este retroceso, en el último período los bonos anotaron una alza promedio de 0,9%, extendiendo la ganancia en lo que va del año a 1,5%. Diferente fue el caso de las acciones, con el S&P 500 perdiendo 3,1%, acumulando una baja de 4,1% en el último mes y de 1,7% en lo que va del año. El mal desempeño de las acciones es generalizado, aunque se destacan la caída del Nasdaq –cayó 3,6% en la semana, 6,9% en el último mes y 5,9% desde fines de 2023– y el Russell 2000, que agrupa a las empresas de menor capitalización –se hundió 4,1% en la semana, 8,9% en los últimos 30 días y, en lo que va del año, acumula una pérdida de 6,8%–. A nivel sectorial, los más golpeados en lo que va de 2025 son las acciones tecnológicas y las de consumo discrecional, mientras que el resto de los sectores muestran ganancias en torno al 2%, entre los que se destacan los sectores cíclicos como consumo, industrial y real estate, con alzas superiores al 4%. Vale remarcar el muy mal arranque de año que tuvieron las siete magníficas, particularmente Tesla y Nvidia, que desde fines del año pasado acumulan una caída de 35% y 16%. No obstante,Meta se diferenció del resto con una ganancia de 7% –aunque en la última semana no escapó a la media general y anotó una baja de 6%–.

Alemania fortalece al euro y debilita al dólar. Los temores de un menor crecimiento de EE. UU., la mejora en las expectativas de Europa ante el nuevo paquete de estímulo fiscal de Alemania y las esperanzas de lograr un cese al fuego en Ucrania le dieron un fuerte impulso al euro. En la semana se fortaleció un 4,2% y acumula en el mes una ganancia de casi 5%, lo que lo lleva a cotizar en el nivel más alto desde septiembre del año pasado. Concretamente, el nuevo gobierno alemán anunció un plan fiscal por 500 mil millones de euros (12% del PBI), siendo el más grande desde la reunificación. Este prevé una inversión del 1% del PBI anual durante los próximos 10 años para infraestructura y un gasto militar ilimitado en defensa –podría ir del 1% al 3% del PBI–, lo que renueva las esperanzas de que la principal economía de la Eurozona deje atrás el estancamiento que la marcó en los últimos dos años, aunque con la contrapartida de un importante aumento de la deuda, que hoy alcanza el 65% del PBI. Este anuncio, que aún debe ser aprobado por el Congreso, disparó los rendimientos de los bonos del Tesoro alemán: el de 10 años subió 45 pb hasta 2,84%. Así, se achicó el spread respecto a los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, lo que provocó la inesperada baja del dólar. De hecho, la moneda americana tuvo la peor semana del año, con el DXY anotando una caída de 3,4% que, si bien fue impulsada por el avance del euro, también perdió terreno contra la libra (2,7%), el yen (1,7%) y el resto de las monedas emergentes, como el real brasileño, que cerró en USDBRL 5,75, 1,7% más abajo que la semana anterior.

El BCE bajó la tasa. Tal como se esperaba, el Banco Central Europeo recortó la tasa de interés de referencia en 25 pb, hasta 2,50%, reconociendo que la política monetaria se está volviendo significativamente menos restrictiva, aliviando los costos de endeudamiento para las empresas y los hogares. Se proyecta que la inflación promediará el 2,3% en 2025, el 1,9% en 2026 y el 2,0% en 2027, y que la inflación core también se acercará al objetivo del 2%. Aunque la inflación interna sigue siendo elevada debido al retraso en los ajustes de salarios y precios, el crecimiento salarial se está moderando. Las previsiones de crecimiento económico se revisaron a la baja al 0,9% para 2025 y al 1,2% para 2026, lo que refleja la debilidad de las exportaciones y la inversión.

Desacople con el resto del mundo. Si bien las políticas de Trump son un riesgo para EE. UU. y para el resto del mundo –incluso más, dada la mayor dependencia que tienen de la economía americana–, las acciones del resto del mundo siguieron mostrando un buen desempeño. En concreto, si bien el índice global de acciones retrocedió 1,1% en la última semana y 1,5% en los últimos 30 días, al excluir EE. UU. este anotó una suba de 2,8% y 4,6%, respectivamente, acumulando en el año una ganancia de 9,1% –contra 1,7% de alza del índice global–. La suba fue impulsada por el índice de Europa y China, que en la última semana ganaron 6,3% y 5,4% y extendieron las ganancias en lo que va del año a 18% y 21%, respectivamente. También fue una buena semana para las acciones de Latam, que subieron 2,5% y, si bien están 2% abajo respecto a un mes atrás, en el año acumulan un alza del 10%.

Lo que viene. Si bien los inversores seguirán atentos a los anuncios que pueda realizar Trump en cuanto a los aranceles, se centrarán en los datos de inflación de febrero. Se prevé que tanto el IPC general como el Core marquen una suba de 0,3% m/m, desacelerando respecto al 0,5% m/m y 0,4% m/m de enero, respectivamente. También se estima cierta descompresión en los precios al productor al preverse un alza de 0,3% m/m, 0,1 pp menos que en enero. No menos importante será el resultado fiscal de febrero y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a marzo, que viene con un importante retroceso ante el alza de las expectativas de inflación y las preocupaciones sobre la situación actual de la economía.

Los contratos futuros de Rofex operaron al alza y subieron en promedio un 0,8%...

Los contratos futuros de Rofex operaron al alza y subieron en promedio un 0,8%. Las principales subas se vieron en los contratos de enero (2,1%), diciembre (1,9%) y octubre (1,4%).

El próximo contrato en vencer es el de marzo, que cotiza en $1.083 y marca una devaluación directa de 1,6% y mensualizada de 2,0%; 1 punto por encima del ritmo del crawling peg. Para los tres meses siguientes, los precios reflejan que el crawling peg correría en niveles en torno al 2,0%: 2,1% en abril ($1.107), 2,0% en mayo ($1.128) y 2,0% en junio ($1.149). A partir de ahí, los precios señalan una devaluación que continúa al ritmo de 2,1% promedio hasta enero del 2026.

De esta manera, la curva de tasas (TNA) se empinó en todos sus tramos: de marzo a septiembre mantiene una TNA de en torno a 25%. A partir de ese mes, comienza una suba hasta alcanzar 30% en enero 2026.

Por último, el volumen operado mostró una leve baja. En las últimas cinco ruedas se comerciaron 3,3 millones de contratos. El viernes 7 de marzo el interés abierto cerró en USD 3.868 M, mostrando una nueva suba de 10% m/m y de 101% a/a.

Análisis de instrumentos de renta fija y variable.

A continuación podrás descargar el informe semanal del mercado local, en el que analizamos los distintos instrumentos de renta fija con posibles escenarios de sensibilidad. Además, mostramos los índices de mercados accionarios locales e internacionales, y finalmente el mercado de renta variable local.

Descargar informe al 07/03/2025

Noticias locales: el país hoy.

El Gobierno Nacional anunció que enviará al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para respaldar un nuevo acuerdo con el FMI. La medida contempla una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda con el BCRA. No se dieron detalles adicionales de plazos y condiciones del nuevo acuerdo que aún no ha sido confirmado por el staff del FMI. Dado que un nuevo convenio con el organismo requiere la aprobación del Congreso mediante una Ley de difícil aprobación, el Gobierno habría optado por la herramienta del DNU, que adquiriría rango de Ley si no fuera posteriormente vetado, alternativa que el Gobierno parecería haber descartado. El DNU aún no fue publicado por lo que se esperan novedades para las próximas horas.

En enero de 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) minero aumentó 3,1% i.a., impulsado por el alza en la extracción de petróleo crudo (+11,6% i.a.), gas natural (+11,9% i.a.) y minerales metalíferos (+14,4% i.a.). Dentro de este último segmento, la producción de oro y plata subió 33,3% i.a., mientras que el carbonato de litio tuvo un fuerte crecimiento de 92,7% i.a. En contraste, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas cayeron 20,2% i.a., y la extracción de carbón y turba se retrajo 41,2% i.a. Por su parte, el IPI pesquero cayó 3,3% i.a.

En el mercado de cambios, el BCRA volvió a comprar USD 169 M, acumulando en lo que va de marzo compras netas por USD 68 M. Por su parte, las reservas brutas aumentaron en USD 162 M de la mano de las compras netas realizadas en la jornada anterior y cerraron con un stock bruto de USD 28.180 M.

El dólar oficial subió en 25 centavos hasta los $1.064,63 por lo que en la última semana el ritmo de devaluación corrió al 0,9% mensual. Respecto a los dólares financieros, el MEP (GD30) operó sin variaciones –cerró en $1.228– mientras que el CCL cayó un 0,3% – cerró en $1.231– por lo que la brecha con el oficial quedó en 15% y 16%, respectivamente.

Los futuros de dólar operaron al alza y subieron un 0,5% en promedio. Los contratos que más subieron fueron los de enero (1,73%), diciembre (1,57%) y noviembre (0,9%). De esta manera el ritmo de devaluación mensual implícito promedio subió a 2,1% hasta enero 2026.

Los bonos soberanos en dólares subieron 0,2% impulsados por el tramo medio y largo que cerró un 0,3% arriba, en tanto que el tramo corto retrocedió un 0,1%. Con esta suba, los rendimientos para el tramo corto están en 13% y los del tramo largo en 11%. A estas paridades, el riesgo país alcanzó los 714 pb. Diferente comportamiento tuvieron los BOPREAL que retrocedieron un 0,1%.

La deuda soberana en pesos tuvo una rueda negativa, impulsada mayormente por la curva a tasa fija que cayó un 0,6%, siendo el tramo largo el más afectado (–1,5%), en línea con los duales que retrocedieron un 1,7%. Los bonos CER perdieron 0,2%, empujados por los del tramo largo que bajaron hasta 1,9%. Los títulos dollar-linked cerraron con una baja de 0,1%.

El Merval perdió 0,9% en pesos aunque en dólares CCL cerró prácticamente sin cambios. Las acciones que más subieron fueron Aluar (2,8%), Transener (2,5%) y Ternium (2,0%), en tanto que las que más cayeron fueron Loma Negra (-2,4%), Cresud (-2,3%) y Supervielle (-2,2%).

Noticias globales: el mundo hoy.

La incertidumbre comercial y los cambios en la política arancelaria de la administración Trump volvieron a generar volatilidad y desconcierto. Los inversores esperaban un alivio después de que la Casa Blanca anunciara un retraso de un mes en los aranceles sobre algunos productos mexicanos y canadienses, pero el sentimiento del mercado siguió siendo frágil. El respaldo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a los aranceles generó preocupaciones sobre la postura comercial a largo plazo de la administración, lo que inquietó aún más a Wall Street. Mientras tanto, los datos semanales de solicitudes de desempleo mostraron una disminución, pero persistieron los temores de desaceleración del crecimiento económico y una posible estanflación.

En este contexto, las acciones estadounidenses volvieron a tener una jornada con fuertes caídas. El S&P 500 cayó un 1,8%, el Nasdaq 2,8% –ambos alcanzaron su nivel más bajo desde noviembre– y el Dow Jones 1,1%. Las acciones tecnológicas lideraron la caída, con Marvell Technology hundiéndose un 19,8% después de un decepcionante pronóstico de ventas impulsado por la IA, arrastrando a Nvidia (-5,7%), Broadcom (-6,3%) y AMD (-2,8%).

Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro operaron con una ligera suba, especialmente en el tramo largo. La UST2Y cerró en 3,96%, mientras que la UST10Y avanzó 2 pp hasta 4,28%, rebotando desde el mínimo en cuatro meses que había tocado el lunes. Con esto, los índices de renta fija promediaron una caída de 0,1%, aunque con los bonos de peor calidad siendo los más golpeados –los corporativos Investment Grade y los High Yield retrocedieron 0,3% y 0,4%, respectivamente, en tanto que los bonos del Tesoro quedaron sin cambios–. También fue una mala rueda para los bonos emergentes, que perdieron 0,6%.

Aunque con menor fuerza que en las jornadas anteriores, el dólar continuó debilitándose a nivel global. El DXY perdió 0,2%, acumulando en la última semana una caída de 3%, principalmente por la depreciación del 3,7% frente al euro y del 1,2% contra el yen en la semana. En tanto, ante el yuan el dólar operó estable, al tiempo que contra el real brasileño se apreció 0,4% y cerró en BRLUSD 5,76.

Asimismo, el precio del petróleo WTI se estabilizó en torno a los USD 66 el barril, acumulando en la última semana un retroceso de casi 2% luego de que la OPEP+ –que incluye a Rusia– acordara el lunes incrementar la producción por primera vez desde 2022. Además, los inventarios de crudo estadounidense subieron más de lo esperado, impulsados por el mantenimiento estacional de las refinerías, mientras que las existencias de gasolina y destilados disminuyeron debido al aumento de las exportaciones, según la Administración de Información Energética.

En cuanto al dato económico del día, se publicó que en enero EE. UU. registró un déficit comercial récord de USD 131.400 M, frente a un déficit revisado a la baja de USD 98.100 M en diciembre de 2024 y superando las previsiones de USD 127.400 M. Las importaciones aumentaron un 10% m/m hasta un máximo histórico de USD 401.200 M, debido a la anticipación de los aranceles venideros. Los aumentos se observaron fundamentalmente en las importaciones de formas metálicas terminadas (USD 20.500 M), preparados farmacéuticos (USD 5.200 M) y ordenadores (USD 3.000 M). Por su parte, las exportaciones subieron 1,2% m/m hasta los USD 269.800 M. El déficit comercial de bienes se amplió con China (USD 29.700 M frente a USD 25.300 M en diciembre), la UE (USD 25.500 M frente a USD 20.400 M) y, principalmente, con Suiza (USD 22.800 M frente a USD 3.000 M).

En Europa, tal como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) recortó la tasa de interés de referencia en 25 pb, hasta 2,50%. Esta decisión refleja una evaluación actualizada de las perspectivas de inflación y la transmisión de la política monetaria. El BCE reconoció que la política monetaria se está volviendo significativamente menos restrictiva, aliviando los costos de endeudamiento para las empresas y los hogares. Se proyecta que la inflación promediará el 2,3% en 2025, el 1,9% en 2026 y el 2,0% en 2027, y que la inflación Core también se acercará al objetivo del 2%. Aunque la inflación interna sigue siendo elevada debido al retraso en los ajustes de salarios y precios, el crecimiento salarial se está moderando. Las previsiones de crecimiento económico se revisaron a la baja al 0,9% para 2025 y al 1,2% para 2026, lo que refleja la debilidad de las exportaciones y la inversión.

A pesar del sexto recorte de la tasa de interés por parte del BCE, el rendimiento del bono alemán a 10 años se mantuvo en el nivel del 2,85%, muy cerca del máximo de los últimos 12 años del 3% –alcanzado en octubre de 2023 en medio de expectativas de un fuerte aumento del gasto público–. La CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata, que se espera que formen una coalición de gobierno en Alemania, acordaron relajar las estrictas reglas de endeudamiento del país.El plan busca excluir la mayoría de los gastos en defensa del cálculo que se usa para limitar la deuda, lo que permite al gobierno invertir en defensa sin aumentar el nivel de endeudamiento permitido. Además, los partidos han propuesto un fondo extrapresupuestario de 500.000 M de euros para financiar proyectos de infraestructura durante la próxima década. Se espera que el estímulo proporcione un impulso muy necesario a la economía en crisis de Alemania.

Informe mensual del mercado de Financiamiento

A continuación podrás descargar el informe mensual del mercado de Financiamiento, en el que analizamos los distintos productos que ofrece el mercado y su evolución durante el último mes.

Noticias locales: el país hoy.

En febrero de 2025, la recaudación tributaria nacional subió 11,8% i.a. real y, si exceptuamos el impuesto PAIS –eliminado en diciembre–, el alza llegó al 21% i.a. real. Entre los impuestos con mejor desempeño, Combustibles Líquidos lideró con un impresionante +302,6% i.a., seguido por Ganancias (+43,5% i.a.) y Seguridad Social (+31,3% i.a.). También se destacaron los Derechos de Importación y Tasa de Estadística, con una suba del 24,4% i.a., los Internos Coparticipados (+17,2% i.a.) y los Derechos de Exportación (+15,5% i.a.), impulsados por mayores liquidaciones pese a la reducción temporal de alícuotas. El IVA Neto, el impuesto de mayor peso en la recaudación, creció un 6,7% i.a., mientras que los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente subieron un 4,5% i.a. En contraste, Bienes Personales fue el único tributo con una caída significativa, retrocediendo -46,9% i.a. real –sin contar la eliminación del impuesto PAIS–.

En el mercado de cambios, el BCRA recuperó parte de las fuertes ventas del viernes y anotó compras netas por USD 245 M. Por su parte, las reservas brutas aumentaron en USD 23 M cerrando en un stock de USD 28,018 M.

El dólar oficial se mantuvo en $1,064.38. De esta manera, el ritmo de devaluación en la última semana corre al 1,0% mensual. Los dólares financieros, por su parte, volvieron a registrar subas. El MEP (GD30) subió un 0,4% y cerró en $1,228, mientras que el CCL avanzó 0,8% y cerró en $1,235. De esta manera, las brechas con el dólar oficial avanzaron a niveles de 15% y 16%, respectivamente. Los futuros de dólar operaron sin variaciones en general. De esta manera, el ritmo de devaluación mensual implícito promedio se ubica en 1,9% hasta enero 2026, 0,9 pp por encima del crawling peg.

Con el riesgo país bajando hasta los 717 pb, los soberanos en dólares cortaron su racha negativa y subieron un 3% en dólares. El mayor impacto se dio en el tramo largo de la curva con subas de hasta el 4%, mientras que en el tramo corto avanzaron hasta un 3,1%. Los rendimientos en dólares alcanzan los 12,7% TIR y 11,7% TIR, respectivamente. Por su parte, los Bopreal experimentaron subas promedio del 0,8%.

La deuda soberana en pesos tuvo un desempeño mixto, destacándose los títulos dollar-linked que subieron un 1%, en particular, el TZVD5 con subas del 3% y el TV25 que avanzó un 1%. A estos precios, los dollar-linked pagan devaluación + 6%. En tanto, los bonos CER sufrieron una caída marginal del 0,3%, con el tramo largo liderando las bajas que alcanzaron el 1,4% para el TZX28. Podemos encontrar spreads positivos de hasta CER +8,7% para el tramo 2025, CER +9,4% hasta 2028 y de CER +10,3% para el DICP. Mientras tanto, la curva a tasa fija se mantuvo neutral exceptuando el tramo septiembre-octubre (-0,4%) y los Boncap más largos (-0,6%). Las TEM se encuentran entre 2,4% y 2,6% para el primer semestre de 2025 y entre 2,2% y 2,5% TEM para el resto de los plazos. Por su parte el TO26 retrocedió un 0,2%. Por último, los duales descontaron un 0,6%, en línea con el movimiento observado en el tramo largo de los títulos a tasa fija, y rinden 2,2% TEM, 0,2 pp por debajo de los Boncap de duración similar (vs. 0,3 pp al cierre del viernes).

El Merval avanzó un 3,0% en pesos y 2,6% en dólares CCL cerrando en un nivel de USD 1,854. Dentro de lo más destacado en panel líder estuvieron Transener (13,0%), BYMA (9,9%) y Supervielle (7,9%). En cuanto a las bajas, Cresud (-0,39) y Mirgor (-0,52%) fueron las únicas en anotar caídas.

Noticias globales: el mundo hoy.

Luego de tres jornadas muy negativas por la puesta en marcha de la suba de aranceles de EE. UU. al 25% para México y Canadá y del 20% para China, en la rueda de ayer los mercados financieros globales tuvieron su “revancha”. Anotaron fuertes subas luego de que el presidente Donald Trump anunciara una exención de un mes a los aranceles a los automóviles de México y Canadá. Además de aliviar las preocupaciones sobre los posibles impactos económicos de una política más proteccionista por parte del principal importador del mundo, los inversores vieron esta última medida como una señal de que la administración Trump podría negociar más extensiones arancelarias. Esto último fue reforzado después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, insinuara un posible alivio arancelario para ciertas industrias. Todo esto ocurrió en una jornada en la que los indicadores económicos tuvieron resultados mixtos que combinaron un flojo desempeño del mercado laboral privado con una recuperación de la actividad de servicios en febrero.

En el mercado de acciones, los tres principales índices de EE. UU. operaron al alza. El S&P 500 subió 1,1%, el Dow Jones 1,2% y el Nasdaq 1,4%, con lo que compensaron parte de las pérdidas sufridas en la última semana, aunque en lo que va del año siguen marcando números rojos. Como era de esperar, las automotrices General Motors, Ford y Stellantis fueron las grandes ganadoras de la jornada, con avances de entre el 6% y el 9%, seguidas por Microsoft, Oracle y Amazon, que ganaron más del 2%. Al contrario, las acciones energéticas operaron a la baja, arrastradas por la caída del precio del petróleo.

La distensión en el mercado alejó, en parte, los temores de un freno en la actividad económica, lo que le dio nuevamente impulso a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aunque operaron con subas generalizadas, siguen en los niveles más bajos de los últimos cuatro meses. La US2Y subió 5 pb hasta 4,01% y la UST10Y cerró en 4,28%, 7 pp por encima del martes. Esto golpeó a la renta fija general, que en la rueda de ayer tuvo una caída promedio de 0,3%.

Los precios de los commodities tuvieron una rueda mixta, con alzas en los metales y en los agrícolas, mientras que el petróleo volvió a caer. Concretamente, el precio del petróleo WTI bajó un 2,9% hasta USD 66,3 por barril, arrastrado por la decisión de la OPEP+ de aumentar gradualmente la producción a partir de abril, lo que alimentó las preocupaciones por el exceso de oferta. Opuesta fue la performance del precio del cobre, que escaló casi 6%, acumulando en el año una ganancia de 20%, en tanto que el precio de la soja recuperó 1,4% hasta USD 366 la tonelada. En este contexto de alta volatilidad, el precio del oro se mantuvo estable, cotizando en USD 2.920 la onza.

Sin dudas, el duro golpe al dólar fue lo más destacado de la jornada. Este se debilitó contra todas las monedas tras el comunicado de una nueva “tregua” a los aranceles por parte Trump, en un contexto en el que el nuevo gobierno de Alemania anunció un fuerte plan de estímulo fiscal. El DXY bajó 1,3% hasta 104, quedando en el nivel más bajo de los últimos cuatro meses, impulsado por la caída de 1,6% frente al euro. También se debilitó contra el real brasileño, que terminó la jornada en USDBRL 5,75, 2,6% por debajo del cierre del martes.

En cuanto a los indicadores económicos del día, se destacaron dos en particular, aunque con resultados opuestos que impiden una buena lectura del ciclo económico. Entre lo negativo, el indicador de creación de empleo privado ADP se hizo notar, marcando en febrero la creación de 77 mil empleos. Este fue el peor desempeño de los últimos siete meses, muy por debajo de los 186 mil creados en enero y de los 140 mil que esperaba el mercado. Del lado positivo, la actividad de servicios medida por el ISM subió inesperadamente en febrero hasta 53,5 pts desde 52,8 pts de enero, superando las previsiones de 52,6 del consenso de analistas.

Noticias y mercado: lo que pasó y lo que viene en el plano local.

Fue una mala semana para los activos financieros locales, que cerraron el peor mes desde que asumió Milei. A pesar de los buenos datos económicos, el deterioro de las condiciones políticas internas, la falta de novedades concretas en cuanto al acuerdo con el FMI y un contexto internacional que no ayuda, los bonos y acciones tuvieron el segundo mes consecutivo de corrección, el riesgo país subió hasta casi 800 pb y la brecha cambiaria creció pese a las intervenciones oficiales. Si bien el BCRA siguió comprando buena cantidad de divisas, estas están apoyadas cada vez más en el ingreso de divisas por préstamos financieros, que aprovechan el diferencial de tasas. Mientras, la cuenta corriente se hace cada vez más negativa por el fuerte incremento en la demanda de divisas, ya sea para importaciones de bienes o para el pago de turismo. En paralelo, el gobierno sigue pagando deuda neta, a lo que se suma el uso de divisas para contener la brecha cambiaria, lo que impide la recuperación de las reservas internacionales netas. ¿Cambió el humor para con Argentina? Si bien no subestimamos el mal desempeño de los últimos dos meses, creemos que los activos locales siguen siendo una oportunidad de compra. Creemos que se mantendrá el equilibrio fiscal, el BCRA seguirá comprando divisas y un acuerdo con el FMI luce como el escenario más probable, al tiempo que la baja de la inflación y la recuperación del nivel de actividad son activos importantes del oficialismo para mostrar fortaleza política. En este contexto, el presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso empujando un rápido acuerdo con el FMI, que se apruebe por las dos cámaras –escenario más probable–, lo que podría servir de soporte a las valuaciones actuales y lograr que el riesgo país vuelva a caer. Además del clima político, las miradas de esta semana estarán en los datos de recaudación de enero y en las primeras estimaciones privadas de la inflación de febrero.

Recuperación del nivel de actividad. En diciembre, la actividad económica se expandió 0,5% m/m y quedó 5,5% por encima del nivel de diciembre de 2023, dejando un arrastre estadístico positivo para este año de 3,2 pp. Este resultado confirmó la fuerte recuperación que viene marcando la actividad desde el piso de abril, acumulando desde entonces un alza del 6,8%. El buen desempeño del último mes del año pasado se apoyó en 9 de los 14 sectores que componen el EMAE, entre los que se destacó la buena performance de la intermediación financiera, con una expansión del 18% i.a., así como la industria, el comercio, la minería y el agro, todos con una suba de 7,0% i.a. Esto fue compensado en parte por la actividad de la construcción, que retrocedió 7,0% i.a., y la pesca, que cayó 25% i.a. Así, el 4Q24 cerró con un alza de 1,3% t/t y 1,7% i.a. –primer resultado positivo en seis trimestres–, en tanto que en todo 2024 el PBI marcó un retroceso de 1,8% i.a.

Fortalezas y debilidades del frente externo. Como lo venimos destacando, la buena performance del BCRA en el mercado de cambios se apoya en el fuerte ingreso de divisas por préstamos financieros. Esto le permitió a la entidad comprar USD 1.700 M en enero y casi USD 2.000 M en febrero. Este escenario pone de relieve las fortalezas y debilidades del contexto cambiario. Por un lado, brinda a las empresas la posibilidad de aprovechar la disponibilidad de capitales para aumentar su inversión –especialmente el sector energético–, al tiempo que le da espacio al BCRA para que compre divisas, contenga expectativas de devaluación y consolide el proceso de desinflación. Pero por el otro lado, aumenta la deuda de las compañías –en gran parte a corto plazo– en un contexto de deterioro continuo de la cuenta corriente, proceso explicado por la recuperación del nivel de actividad y el atraso cambiario que hace que la demanda de divisas aumente más rápido que la oferta. Así lo mostraron los datos del balance cambiario de enero, en el que la cuenta corriente marcó un déficit de USD 1.047 M –el peor resultado desde junio de 2023–, quedando muy lejos del superávit de USD 3.654 M obtenido en enero del año anterior. Este deterioro se debió al derrumbe del saldo comercial liquidado, que pasó de un excedente de USD 3.870 M en enero de 2024 a apenas USD 420 M en enero de 2025 –el aumento de USD 1.600 M en la liquidación de exportaciones no alcanzó para sostener el salto de USD 5.100 M en los pagos de importaciones–. También se dio a raíz del deterioro en la cuenta de servicios, que marcó un déficit de USD 1.185 M contra un superávit de USD 85 M en enero del año pasado –fue básicamente por el aumento de la demanda de viajes, que, acorde con el desbalance de turismo internacional, marcó el peor resultado desde enero de 2018–. Vale destacar que, dado que no se movieron las restricciones cambiarias, la cuenta de utilidades se mantuvo prácticamente sin operaciones. La debilidad de la cuenta corriente contrasta con la cuenta financiera, que se apoya en el ingreso de préstamos financieros –USD 1.500 M de financiamiento neto repartido en partes iguales entre préstamos de bancos locales y emisiones de títulos en el exterior liquidadas en el mercado local– y en el financiamiento que implica el pago de las operaciones corrientes con dólares financieros y fondos en moneda extranjera.

A pesar de las compras, las reservas internacionales no suben. Las reservas internacionales siguen siendo el pilar más flojo del programa económico. A pesar de la buena cantidad de divisas que compra en el mercado de cambios, los pagos netos de deuda y las intervenciones en el mercado de bonos impiden una acumulación sostenida que le permita al BCRA mejorar su posición. En la última semana de febrero, las reservas internacionales brutas cayeron en USD 500 M, principalmente por la baja de encajes de USD 1.000 M compensada por la compra de divisas que realizó el BCRA en el mercado cambiario por USD 540 M. Con este resultado, en todo febrero el stock de reservas brutas retrocedió en USD 315 M hasta USD 27.998 M, debido a que el muy buen resultado de operaciones en el mercado de cambios –en el que se registraron compras netas por casi USD 2.000 M–, no alcanzó para cubrir la caída de encajes en moneda extranjera por USD 800 M, los pagos a organismos internacionales por USD 600 M y otras operaciones del BCRA que implicaron un uso de reservas por USD 500 M. De esta forma, las reservas internacionales netas terminaron el mes con un saldo negativo de USD 4.500 M.

La debilidad del dólar a nivel global le dio aire al TCRM. Con la mirada puesta en la baja de la inflación, en febrero el BCRA redujo el ritmo de devaluación al 1% mensual. Tomando el promedio del mes, el TC oficial subió 1,4% (18,5% anualizado), por lo que en los últimos doce meses acumula un alza del 26%. En paralelo, en el mismo período el IPC habría subido 67% –consideramos que en febrero la inflación minorista se ubicó en 2,3%–. Si bien en el último mes el alza del tipo de cambio fue menos de la mitad que la inflación minorista, la debilidad del dólar a nivel global –o el fortalecimiento de las demás monedas– le dio un poco del aire al TCRM, que en febrero logró un alza de 1,9% m/m –empujado por la suba de 4,5% contra el real brasileño–, aunque quedó 30% por debajo al de febrero del año pasado.

La brecha sube de nuevo. Los dólares financieros volvieron a subir en la semana: un 1,4% para el MEP (GD30) y un 1,0% para el CCL. De esta manera, el MEP cerró en $1.223, en tanto que el CCL alcanzó los $1.226, ambos con una brecha del 15%. A su vez, los futuros de dólar en Rofex marcaron una suba de 0,75%, impulsada por los contratos más largos –enero 2026 (2,27%), diciembre 2025 (1,84%) y noviembre 2025 (1,80%)–, dejando a la devaluación implícita mensual promedio en 1,9% –la devaluación directa a diciembre sería de un 22%–.

Tesoro presionado. En la última licitación de febrero, el Tesoro colocó deuda por $4,4 billones enfrentando vencimientos por $2,7 billones, lo que le permitió cerrar el mes con leve incremento de deuda –renovó el 104% de los vencimientos–. Para lograrlo, el Tesoro convalidó tasas por encima de la curva de mercado –en el rango de 2,5%–2,6% TEM contra 2,3%–2,4% TEM en el mercado secundario–. Estas condiciones ponen de manifiesto las tensiones de liquidez, ya que crece la demanda de fondos por parte de los bancos que optan por posicionarse en LEFI, que ofrecen una TEM más atractiva que casi toda la curva soberana a tasa fija. Esto supone un desafío para el financiamiento del Tesoro, ejerciendo presión al alza sobre las tasas, puesto que entre marzo y junio enfrenta obligaciones por $45 billones, de los cuales el 33% de los vencimientos se dan este mes. Considerando que los depósitos del Tesoro en el BCRA ascenderían a $5,9 billones, estos alcanzarían a cubrir hasta el 39% de las obligaciones del mes.

Deuda en pesos con comportamiento dispar. Febrero culminó con caídas generalizadas en el mercado de deuda en pesos. Solo escapó a esta tendencia el ajustable por tipo de cambio –DLK– TZV26, que subió 1%, comprimiendo a un spread del 6,4%. A diciembre de este año, el tipo de cambio breakeven (de indiferencia entre tasa fija y dollar-linked) se encuentra en $1.262, equivalente a un ritmo de devaluación promedio mensual del 1,8% y del 18,6% hasta diciembre de este año. En tanto, el mercado de dólar futuro descuenta una devaluación mensual implícita del 2% para diciembre del 2025 y enero del 2026. Los duales operaron a la baja, siendo el TTD26 el más perjudicado con una caída del 2,1%, mientras que el TTM26 retrocedió 0,8%. Así, los duales rinden 2,1% TEM y se ubican 0,3 pp por debajo de los Boncap más largos –si bien esta diferencia se amplió desde la semana pasada, la prima por doble cobertura continúa siendo acotada–. Los bonos a tasa fija con vencimiento hasta septiembre tuvieron una suba promedio del 0,2%, al tiempo que el resto de los tramos registraron una caída promedio del 1,1%. Las Lecap y Boncap rinden 2,5% TEM promedio (vs. 2,2% TEM la semana previa), en tanto que se acota el diferencial de rendimientos entre el tramo corto y el tramo largo de la curva. Los bonos CER tuvieron un desempeño un poco dispar, registrando una suba promedio del 0,4% hasta diciembre del 2026 y una caída del 0,4% para el resto de los plazos. Se pueden encontrar rendimientos de hasta CER +7,7% para el tramo 2025 y de hasta CER +10% para el tramo más largo. De esta manera, la inflación breakeven para el 2025 se encuentra en 22% y para el 2026 en 17%.

El riesgo país se acercó a los 800 puntos básicos. La deuda soberana en dólares cerró otra semana negativa al anotar una caída promedio de 2,1%, siendo el tramo largo el más golpeado con un retroceso de 3,5% para el GD41, mientras que el tramo medio perdió 2,5% y el tramo corto 1,1%. Con este resultado, en todo febrero acumularon una caída de 6,35% y de 5,9% en lo que va del año. La TIR para el tramo corto se ubica en torno al 14% y para el tramo largo en 12%. Las paridades promedio cayeron a 67,3% y el riesgo país trepó 65 pb hasta los 780 pb, el nivel más alto de los últimos tres meses. La mala performance de los soberanos luce peor al evaluarla contra la renta fija de los países comparables, que en general operaron sin variaciones. La misma tendencia tuvieron los BOPREAL, que en la semana cayeron un 1,7% y en el mes 1,4%, aunque en lo que va del año sólo retroceden 0,2%. Cumpliendo con su característica de menor volatilidad, los subsoberanos y corporativos tuvieron una semana más estable, con caída de 0,1% y suba de 0,2%, respectivamente –entre los bonos provinciales se destacó el PBA 2037, que perdió 1,7%, y entre los corporativos, YPF Luz 2032, que ganó 0,7%–, y en todo febrero acumularon un avance del 0,2% y 4,5%, respectivamente.

Las acciones profundizaron la caída. En sintonía con el bajo desempeño general de los activos locales y con el mal clima global para las acciones –el índice global de acciones perdió 1,1% en la semana y el de Latam, 4,6%–, el Merval retrocedió en la semana un 6,2% en pesos y un 6,6% en dólares CCL para cerrar en un nivel de USD 1.807. Las acciones de Transener (-19,0%), Holcim (-13,2%) y TGN (-11,1%) fueron las más golpeadas, mientras que no se registraron subas para ninguna acción del panel líder. Con esta performance, en febrero el Merval acumuló una caída de 16% en dólares, prácticamente la misma caída que lleva desde fines del año pasado. Las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York retrocedieron en promedio 6,0% y 12,9% en todo el mes, siendo las de Macro (-10,4%), Vista (-10,2%) y CEPU (-9,7%) las más destacadas.

Lo que viene. En una semana corta, debido a los feriados de carnaval, las miradas estarán puestas en los avances del acuerdo con el FMI. Tanto el presidente como el ministro Caputo dieron la señal de que están muy cerca de lograrlo, pero para ello necesitan el apoyo del Congreso. Si bien los últimos acontecimientos opacan el panorama político, seguimos confiando en que se logrará un acuerdo “ligth” que permitiría refinanciar los vencimientos con el propio organismo y que le habilite nuevo financiamiento de los demás organismos internacionales. Sin embargo, no prevemos que este acuerdo cambie la política cambiaria y de control de capitales del gobierno. Las primeras reacciones del mercado al discurso de Milei en el Congreso fueron muy positivas, por lo que esperamos jornadas con mayor distensión y recuperación en el mercado. En el plano económico, se destaca la publicación de la recaudación de febrero y de las primeras estimaciones privadas de inflación de febrero –nosotros proyectamos que se ubique levemente por encima de la de enero, previendo un alza de 2,3% m/m–. Como es habitual, también será importante la evolución de las intervenciones del BCRA en el mercado de cambios, que arrancó marzo con ventas netas por USD 350 M.

Los contratos futuros de Rofex operaron al alza, subiendo en promedio un 0,75%...

Los contratos futuros de Rofex operaron al alza, subiendo en promedio un 0,75%. Las principales subas se vieron en los contratos de enero (2,27%), diciembre (1,84%) y noviembre (1,8%).

El contrato de marzo será el próximo en vencer, que cotiza en $1.084 y marca una devaluación tanto directa como mensualizada de 1,8%; 0,8 puntos por encima del ritmo del crawling peg. Para los tres meses siguientes, los precios reflejan que el crawling peg correría en niveles en torno al 1,8%: 1,9% en abril ($1.105), 1,8% en mayo ($1.125) y 1,8% en junio ($1.145). A partir de ahí, los precios señalan una devaluación que continúa al ritmo de 1,9% promedio hasta enero del 2026.

De esta manera, la curva de tasas (TNA) se empinó en todos sus tramos. De marzo a septiembre mantiene una TNA de alrededor de 23%, en tanto que a partir de ahí comienza una suba hasta alcanzar 27% en enero de 2026.

Finalmente, el volumen operado mostró una suba, con 3,4 millones de contratos comercializados en los últimos cinco días hábiles. El viernes 28 de febrero el interés abierto cerró en USD 4.480 M, mostrando un nuevo aumento de 14% m/m y de 110% a/a.

Noticias y mercado: lo que pasó y lo que viene en el plano internacional.

La ilusión de que los anuncios de Trump eran solo una amenaza para tener un mejor poder de negociación se terminó. Pasada la tregua, el gobierno de EE. UU. le dio luz verde a la suba de aranceles a las importaciones de México, Canadá y China, y promete que la lista será mucho más extensa. También será extensa la lista de represalias de los países afectados. Esto, sumado a una incierta estrategia en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, pone al mundo en alerta. Las tensiones comerciales y los riesgos geopolíticos son una clara amenaza para la globalización y para el crecimiento global. A esto se suman datos económicos que desilusionan, aumentando las chances de un escenario de estanflación. Los mercados financieros globales sufren esta coyuntura con caída generalizada de acciones y commodities, mientras que los inversores migran hacia la renta fija y el dólar. Vale destacar que el mercado compensa las señales de recalentamiento de la inflación que venimos marcando con la perspectiva de que, ante los riesgos de una fuerte desaceleración del nivel de actividad, la Fed tendría más margen para reducir la tasa de interés más rápidamente, confiados en que la inflación cederá con mayor velocidad. Esto permitió que los rendimientos de los bonos del Tesoro caigan a los niveles más bajos desde noviembre. El peor escenario sería que la actividad retroceda y que la inflación se acelere. Las miradas de esta semana estarán en los datos de comercio exterior –se prevé un fuerte salto de las importaciones que se adelantaron a la suba de aranceles– y en los datos del mercado laboral de febrero que confirmaría el enfriamiento que marcó enero luego de la excelente performance de la última parte de 2025.

Alerta consumo. Tras la muy buena performance que mostró el año pasado, el consumo de las familias arrancó el año a la baja y enciende preocupaciones en cuanto al dinamismo del nivel de actividad, dado que representa casi dos terceras partes del PBI. Concretamente, en el 4Q24, el consumo privado creció un 4,2% t/t anualizado, siendo el mejor desempeño desde el 1Q23 y aportó 2,2 pp al crecimiento de la actividad, la mayor contribución desde 1Q22. Este resultado moderaba la preocupación sobre la desaceleración que había marcado el PBI en el último trimestre del año pasado al marcar una expansión de 2,3% t/t anualizado cuando en los dos trimestres previos lo venía haciendo al 3,0% t/t anualizado. La mala noticia es que, al comienzo de 2025, el consumo de las familias arrancó con un retroceso de 0,5% m/m (5,5% anualizado), siendo el primer resultado negativo en un año. La baja se concentró en el consumo de bienes, que cayó un 1,5% –explicado por el retroceso de bienes durables de 3,4% m/m–, mientras que el consumo de servicios apenas subió un 0,1% m/m –lo venía haciendo al 0,3% m/m–. La reciente mala performance del consumo convalida la caída que vienen mostrando los índices de confianza del consumidor que temen una mayor inflación y un menor nivel de actividad, y esto se reflejó en una mayor propensión al ahorro, dado que la caída del consumo se dio en un contexto de mejora de los ingresos. Además de la caída del consumo, el índice de precios implícitos PCE confirmó lo que venía mostrando el IPC y aceleró su marcha al marcar un alza de 0,3% m/m –la mayor suba desde marzo de 2024– y de 2,5% i.a. Igual tendencia marcó el IPC Core que subió 0,3% m/m y 2,6% i.a. Vale destacar que, a diferencia de los meses previos, los precios de los bienes subieron por encima de los de los servicios: 0,5% m/m vs. 0,2% m/m, acumulando en los últimos doce meses un alza de 0,6% y 3,4%, respectivamente.

¿Caída en el 1Q25? Si bien solo contamos con un tercio de los indicadores del 1Q25, con la dinámica que tuvimos hasta el momento, el Nowcast del PBI de la Fed de Atlanta corrigió abruptamente la proyección del PBI de los primeros tres meses del año, apuntando a una contracción de 2,8% t/t anualizado que, de confirmarse, aumentaría los temores por un escenario de estanflación. La caída luce exagerada, dado que se estima un salto del 26% t/t en las importaciones –industrias que se apuraron a importar antes de que se efectivice la suba de aranceles– en un contexto en el que las exportaciones caen un 3% t/t y el consumo privado se habría estancado, luego del muy buen desempeño del 4Q24. Por otro lado, la parte positiva es el repunte de la inversión, que se recuperaría de la contracción de 5,7% t/t en el 4Q24 y se expandiría un 2,5%. Recordemos que para que una economía entre formalmente en recesión, debe tener dos trimestres consecutivos de caída del PBI.

Festejan los bonos. Con las expectativas de crecimiento corrigiendo a la baja, los inversores migran hacia la renta fija en general y hacia los bonos del Tesoro en particular. Todos los tramos de la curva de rendimientos operaron a la baja: la UST2Y terminó en 3,99%, marcando una caída de 21 pb en la semana y 25 pb en todo febrero, mientras que la UST10Y quedó en 4,20%, 22 pb más abajo que la semana previa, acumulando en febrero una reducción de 36 pb y llegando al nivel más bajo en cuatro meses. En este contexto, todos los índices de renta fija cerraron el mes al alza. El índice agregado subió 1,3% en la semana y en todo el mes acumuló un alza de 1,9%, extendiendo la ganancia en lo que va del año a 2,4%. Lo distintivo de la semana y el mes fue que el mayor impulso se lo dieron los bonos del Tesoro y los corporativos Investment Grade que en febrero ganaron 2,0%, mientras que los High Yield apenas subieron 0,5%. También fue un buen cierre de mes para los emergentes que ganaron 1,3% en la semana, 1,6% en el mes y en lo que va del año acumulan un alza de 3,4%.

Risk-off de las acciones. Las acciones siguieron mostrando un sendero inestable y volátil aunque, a diferencia del año pasado, el saldo de este contexto es negativo para los valores que cerraron febrero con importantes caídas, tendencia que parece acentuarse en las primeras dos ruedas de marzo. Concretamente, en la última semana de febrero, el S&P 500 cayó 1,0%, acumulando en el mes una pérdida de 1,3%, recortando la ganancia en lo que va del año a 1,4%. El mal desempeño del S&P 500 se concentró en los sectores de Tecnología, comunicación y consumo discrecional que en febrero retrocedieron 2,3%, 0,4% y 7,0% respectivamente, empujados por el mal desempeño de las 7 Magníficas lideradas por Tesla que se derrumbó 27%, seguida por Amazon que perdió 10% y más atrás por Microsoft, Meta y Google que bajaron entre 4,0% y 2,0%, mientras que Apple y Nvidia lograron anotar resultados positivos en el mes en torno al 3%, aunque en el año siguen la tendencia general con pérdidas del 7% y 4%. El mayor golpe de las tecnológicas se reflejó en el Nasdaq que la última semana perdió 3,4%, cerrando febrero con una caída de 3,8%, acumulando en lo que va de 2025 una caída de 2,4%. En contraposición, el Dow Jones, más concentrado en los sectores cíclicos, ganó 1,0% en la semana y, si bien en febrero perdió 1,6%, en lo que va del año acumuló una ganancia de 3,0%.

Todos pierden. El mal desempeño de las acciones fue generalizado en todas las regiones. En la última semana del mes pasado, el índice general sin EE.UU. perdió 1,0% aunque cerró el mes con una ganancia de 2,5% y en el año de 6,1%. El retroceso semanal fue generalizado, entre los que se destacaron la caída de 4,6% de Latam y de 3,9% de China mientras que los mercados desarrollados retrocedieron 1% en promedio. En el mes se destacó la suba de 11% en la bolsa de China, seguida por la de Europa que anotó un alza de 3,6% mientras que el resto de los mercados operaron a la baja entre los que se destacó Brasil con una caída de 4,8% y la de la India que lo hizo 5,7%. En lo que va del año China marcó la mejor performance con una suba de 14%, seguida por Europa que lo hizo al 11% y más atrás por Latam que ganó 7%.

Lo que viene. La semana arrancó con un sell off de acciones luego de que Trump implementara la suba de aranceles del 25% para México y Canadá y del 10% para China, quienes a su vez anunciaron que tomarán represalias, siendo lo más sensible lo que pueda hacer el gigante asiático. Los riesgos de una guerra comercial son cada vez más visibles y esto aumenta las preocupaciones de los inversores que migran sus posiciones a activos más seguros como los bonos del Tesoro y el oro. Mientras tanto, la agenda económica estará marcada por los datos de comercio exterior de enero, en el que se espera un fuerte incremento del déficit ante el salto de las importaciones que se adelantaron a la suba de aranceles. No menos importante serán los datos del mercado laboral y salarios de febrero que podrían confirmar el menor dinamismo de la generación de empleo aunque no se prevén incrementos en la tasa de desocupación.

Cierre semanal del mercado local: renta fija y variable

A continuación podrás descargar el informe semanal del mercado local, en el que analizamos los distintos instrumentos de renta fija con posibles escenarios de sensibilidad. Además, mostramos los índices de mercados accionarios locales e internacionales, y finalmente el mercado de renta variable local.

Descargar informe al 28/02/2025

Desde la asunción de Trump, ¿cómo se comportaron los mercados?

Los mercados llevan cuatro meses asimilando la victoria presidencial de Donald Trump en noviembre de 2024. Durante este período, las fluctuaciones de precios delinearon el escenario que los inversores proyectan para su mandato. Al mismo tiempo, la creciente volatilidad refleja la incertidumbre que genera el presidente, cuyas políticas, especialmente en materia arancelaria, son difíciles de prever y están sujetas a constantes cambios.

Los bonos del Tesoro constituyen un claro termómetro de esta incertidumbre. Inicialmente, los tipos de interés subieron ante el temor de un repunte inflacionario, impulsado por la expectativa de aranceles a las importaciones y una política fiscal expansiva, que sería facilitada por la mayoría republicana en el Congreso.

Sin embargo, desde mediados de enero, las tasas iniciaron una pronunciada marcha descendente a medida que se incorporaba en precios el creciente riesgo de que los aranceles deriven en una fuerte desaceleración de la economía global. En la actualidad, los tipos se sitúan en línea o por debajo de sus valores previos a la victoria de Trump.

Vale la pena destacar que la baja de tasas no responde necesariamente a menores expectativas de inflación. Sucede que las expectativas de menor crecimiento económico tuvieron una mayor incidencia en las tasas que las proyecciones inflacionarias.

De hecho, la tasa de inflación descontada por el mercado (el breakeven entre Treasuries y TIPS) para los próximos cinco años es de 2,6% anual, superando el 2,3% esperado en vísperas de la elección presidencial.

El impacto de Trump en el mercado cambiario fue claro desde el comienzo. Las tarifas a la importación afectarán en mayor medida a los socios comerciales de Estados Unidos, lo que da paso a un dólar relativamente fuerte frente a las demás monedas.

Los crecientes temores sobre una desaceleración en el crecimiento económico norteamericano y la resultante baja en los rendimientos de Treasuries provocaron una caída del dólar en los últimos 30 días. No obstante, la moneda norteamericana continúa 3% por encima de su valor previo a la victoria de Trump.

Por otro lado, dentro de los commodities, el petróleo se encuentra 5% por debajo de sus valores previos a noviembre. Más allá de la expresa intención de Trump de lograr menores precios, existen múltiples factores detrás de esta baja.

Desde el punto de vista geopolítico, la caída del petróleo responde al probable fin de los conflictos bélicos en Medio Oriente y Ucrania. Adicionalmente, se espera un exceso de oferta durante 2025, causado por el menor crecimiento económico, que impacta en el consumo, y un aumento de 2% en la oferta. Este último alcanzaría los 105 millones de barriles diarios, impulsado por un ambiente favorable para la extracción en Estados Unidos, mayor bombeo de la OPEP y el potencial retorno del petróleo ruso a los mercados.

Un movimiento adicional a destacar es el salto de 29% en el precio del acero dentro de Estados Unidos, que es resultado directo de la aplicación de aranceles del 25% a la importación.

Los fabricantes de acero norteamericanos acumulan un alza de entre 15% y 20% en los últimos dos meses, debido a la expectativa –recientemente confirmada– de aranceles a la importación del metal. No obstante, sus cotizaciones se encuentran levemente por debajo de los valores previos a la victoria de Trump, dando cuenta de un complejo contexto en el cual la suba de costos y el menor crecimiento económico podrían neutralizar los mayores precios internos.

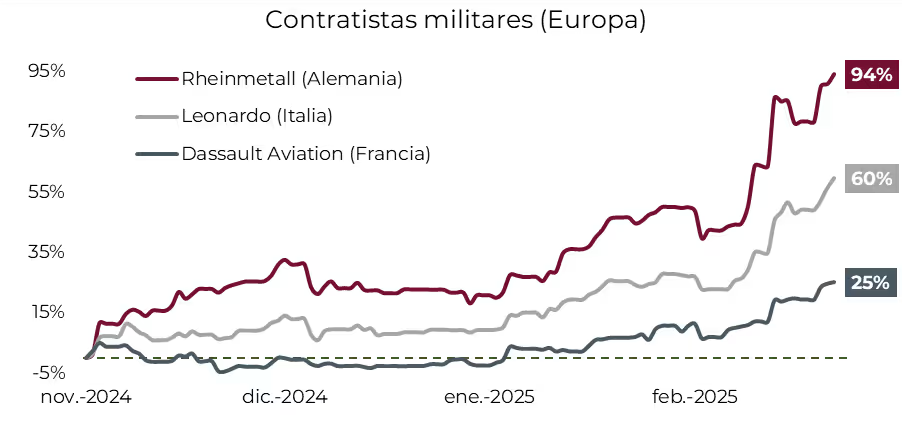

Asimismo, la presión de Trump para que sus pares europeos incrementen sus presupuestos militares está dando frutos. Los miembros de la Unión Europea están discutiendo importantes aumentos para que el gasto en defensa alcance el 2% del gasto total, en sintonía con los lineamientos de la OTAN. Producto de esto, los contratistas militares europeos subieron hasta 94% en dólares en los últimos cuatro meses.

No sucedió lo mismo con los contratistas militares norteamericanos, que se mostraron mayormente a la baja en igual lapso, presionados por las iniciativas de Trump para lograr un tratado de paz entre Rusia y Ucrania, sumado a los acuerdos de alto al fuego entre Israel y sus vecinos.

La menor demanda de armamento para Ucrania e Israel, así como la potencial auditoría de gastos por el nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno que lidera Elon Musk, anticipan eventuales recortes presupuestarios en defensa, un área que explica buena parte del déficit fiscal norteamericano.

Elon Musk logró una posición de privilegio al acompañar a Trump durante su carrera presidencial. Esto llevó a una disparada de 90% en la valuación de Tesla luego de su victoria, desde USD 810 MM hasta USD 1.540 MM, alcanzando brevemente el valor de Meta Platforms, firma cuyas ganancias son 8x mayores a las de la automotriz.

La suba de Tesla respondió a un exagerado optimismo por la potencial aprobación de sus programas de conducción autónoma y el final de varios litigios e investigaciones que diferentes áreas del gobierno tienen sobre la empresa. Esta vorágine inicial fue menguando progresivamente, ya que Trump lleva más de un mes en el cargo y no ha habido ninguna señal de tratamiento preferencial a la empresa. Por el contrario, las ventas de Tesla en Europa y China se vieron negativamente impactadas por la asociación de la figura de Musk a las políticas arancelarias del gobierno.

Tesla se encuentra actualmente 40% por debajo de sus máximos de diciembre pasado, perdiendo una vez más la marca del billón de dólares que supo ganar por primera vez en el año 2021.