Noticias globales: el mundo hoy.

Las acciones operaron mixtas, con el sector tecnológico avanzando gracias a nuevos acuerdos en inteligencia artificial, mientras que en renta fija la rueda fue negativa ante la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de la Fed. El dólar se mantuvo firme y los commodities estables, destacándose la soja por el optimismo comercial entre EE. UU. y China. Por otro lado, los datos manufactureros en EE. UU. reflejaron una economía que continúa enfriándose.

Las acciones mostraron un comportamiento dispar, con el Nasdaq liderando con un +0,47%, seguido del S&P 500 con una suba de 0,2%, en tanto que el Dow Jones perdió 0,4%. El impulso del Nasdaq se debió a una serie de acuerdos vinculados a la IA que concentraron las ganancias en las grandes tecnológicas. Nvidia ganó casi 3,5% y Microsoft se mantuvo prácticamente sin cambios tras confirmar licencias de exportación para enviar GPUs de clase Nvidia a los Emiratos Árabes Unidos, además de firmar un contrato multianual independiente para proveer servicios de nube basados en GPU por unos USD 9.700 M. Amazon trepó cerca de 5% luego de anunciar una asociación multianual con OpenAI, valuada en unos USD 38.000 M, que dependerá fuertemente de grandes despliegues de GPUs. En cambio, los sectores de materiales e inmobiliario quedaron rezagados después de que el índice manufacturero ISM no alcanzara las expectativas. Entre las bajas se destacaron Apple (-0,8%), Meta (-0,9%) y Broadcom (-1,2%). A su vez, Kimberly-Clark se desplomó más de 13,5% tras anunciar una oferta de aproximadamente USD 48.000 M por Kenvue, cuyas acciones subieron más de 15%.

En el mercado de bonos, las tasas se mantuvieron neutrales en 4,11% para la UST10Y, a pesar de que el PMI manufacturero mostró una contracción más pronunciada de lo anticipado y del anuncio del fin de la reducción del Quantitative Tightening de la Fed a partir de diciembre. En el mercado primó la cautela ante las declaraciones de Powell, quien señaló en su conferencia que un tercer recorte de 25 pb en diciembre no está garantizado. Actualmente, el mercado descuenta con una probabilidad del 68% ese tercer recorte. Como resultado, la performance de los activos de renta fija fue negativa: los bonos del Tesoro perdieron 0,4%, mientras que los corporativos Investment Grade y High Yield, junto con la deuda de mercados emergentes, retrocedieron 0,7%.

En paralelo, el dólar DXY operó levemente al alza, con una suba de 0,1%, y cerró en 99,8. La variación se explicó por caídas de 0,1% tanto en el euro como en la libra, y por una apreciación del dólar frente al yen de 0,1%. En Brasil, perdió 0,3% y cerró en USDBRL 5,36. Por su parte, el oro registró un leve aumento de 0,2% hasta USD 4.011 la onza.

El petróleo WTI se mantuvo estable en USD 61 por barril, tras la decisión de la OPEP+ de pausar los aumentos de producción ante señales de demanda débil y posible sobreoferta. La producción real continúa por debajo de lo previsto, al tiempo que las sanciones de EE. UU. a Rusia y un ataque ucraniano en el Mar Negro añadieron incertidumbre al suministro global. En agrícolas, la soja extendió su tendencia alcista y avanzó 1,8% hasta USD 411 la tonelada, impulsada por el optimismo en torno al acuerdo entre EE. UU. y China, que prevé la suspensión de todos los aranceles anunciados desde el 4 de marzo sobre la soja y otros productos agrícolas. Además, la Casa Blanca indicó que China importará un mínimo de 25 M de toneladas anuales durante los próximos tres años.

En el dato económico del día, el índice manufacturero ISM de EE. UU. bajó a 48,7 en octubre desde 49,1 en septiembre, por debajo de las previsiones de 49,5, marcando su octavo mes consecutivo de contracción. La producción cayó a 48,2 (desde 51), los nuevos pedidos se ubicaron en 49,4, los inventarios en 45,8 y el empleo en 46, con el 67% de las empresas aún evitando contratar. En tanto, las presiones de precios se moderaron (58 frente a 61,9) y las entregas de proveedores se ralentizaron por tercer mes consecutivo (54,2). Solo los sectores de alimentos, bebidas y transporte mostraron expansión, confirmando la debilidad persistente del sector industrial estadounidense.

La transferencia de riqueza redefine el legado familiar y exige preparar líderes con visión global.

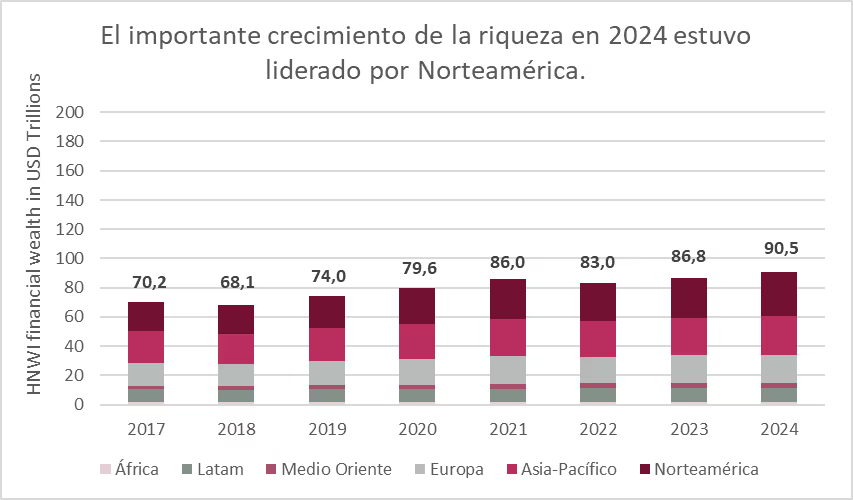

Una de las mayores transferencias de riqueza de la historia ya está en marcha. Se estima que hacia 2035 la generación de menores de 40 años se convertirá en la fuerza económica más influyente. En este sentido, UBS prevé que, hasta 2048, se transferirán intergeneracionalmente alrededor de USD 83,5 billones en capital entre individuos de alto patrimonio (HNWIs).

Este fenómeno redefine la gestión patrimonial: ya no se trata solo de conservar un legado, sino de formar gestores capaces de ampliarlo con visión y propósito.

El nuevo perfil del inversor heredero

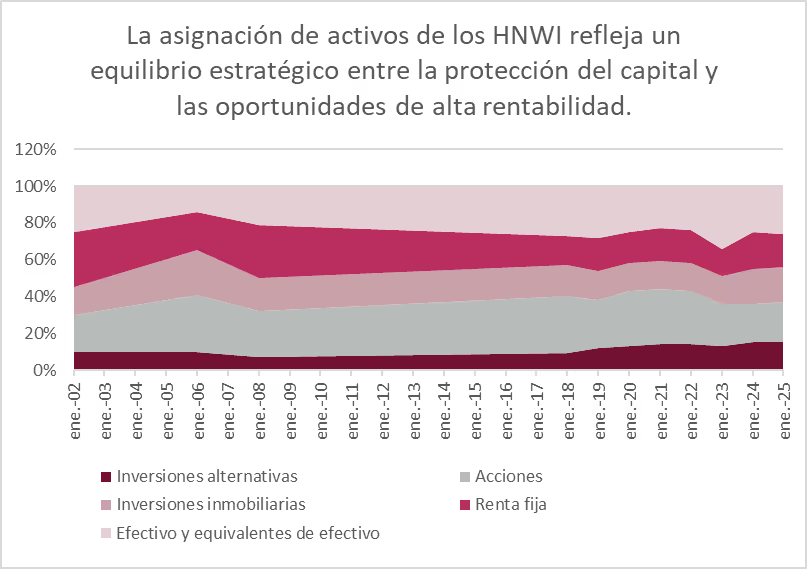

Las diferencias entre generaciones suelen reflejarse en su tolerancia al riesgo, sus horizontes de inversión y su manera de entender el rol del capital. Un estudio de BNY Mellon Wealth Management indica que más de un tercio de los millennials y de la generación X planea adoptar estrategias más dinámicas y orientadas al crecimiento cuando asuman el control del patrimonio familiar.

Esta nueva mentalidad se traduce en una preferencia clara por los activos alternativos, capital privado, deuda privada, mercados emergentes o cripto activos, frente a las estrategias tradicionales de preservación. La generación emergente, además, posee una mirada global: ha crecido en contacto con distintas culturas, opera con visión internacional y busca oportunidades fuera de las fronteras familiares y geográficas.

El desafío para las familias no radica solo en acompañar este cambio, sino en canalizarlo dentro de estructuras que mantengan cohesión, disciplina y propósito común. ¿Cómo traducir este potencial en una estrategia operativa que asegure la continuidad y crecimiento del patrimonio?

¿Cómo conectar con la Next Gen?

Más allá de los productos financieros, la nueva generación valora la experiencia integral. Son nativos digitales, demandan inmediatez y esperan una relación fluida y continua con sus asesores. Mientras que muchos de sus padres prefieren la conversación presencial, los millennials y centennials prefieren plataformas interactivas, reportes en tiempo real y herramientas intuitivas que les permitan participar activamente en la gestión.

Un informe reciente del Capgemini Research Institute revela que el 81% de los jóvenes de patrimonio neto ultra alto (UHNW por sus siglas en inglés) planea reemplazar las firmas que hoy asesoran a sus familias, principalmente por falta de innovación, escasa personalización y deficiencias digitales. En ese contexto, la adaptación tecnológica no es un plus: es una condición para sostener la relación de confianza.

Otro pilar central es la educación financiera. Muchos padres desean que sus hijos estén preparados, pero los programas tradicionales suelen ser teóricos y poco aplicables. La formación efectiva combina experiencia práctica, participación gradual y diálogo estructurado. Como señala Josh Brown, CEO de Ritholtz Wealth Management, “los jóvenes conectan más con personas que con marcas”. Las firmas que logran humanizar su servicio y construir comunidad son las que permanecen.

Finalmente, la nueva generación busca asesoría más allá del balance: planificación fiscal, bienestar, impacto social, educación, viajes o experiencias de lujo personalizadas. La filantropía, por ejemplo, se ha convertido en una vía estratégica para desarrollar liderazgo responsable y fortalecer el sentido de pertenencia familiar.

Tres ejes operativos para la familia y el asesor

La transición de herederos a gestores exige un abordaje estructurado en tres planos complementarios:

En un entorno de competencia global y disrupción tecnológica, la fidelización del capital familiar dependerá de la capacidad de las firmas para ofrecer un servicio digital, personalizado y con sentido.

Un cambio de paradigma

El valor del patrimonio no reside solo en lo que se hereda, sino en la capacidad de cada generación para hacerlo evolucionar.

La transferencia patrimonial del siglo XXI no se mide por montos, más bien por la capacidad de adaptación y liderazgo. De esta forma, el desafío no radica en entregar el control, sino en preparar a quienes lo recibirán para ejercerlo con criterio, información y visión.

Las familias deben comprender que la sucesión no es un evento; es un proceso continuo de aprendizaje. Y los arquitectos del legado deben asumir el rol de traductores entre generaciones: vincular la experiencia del pasado con las herramientas del futuro.

Porque la verdadera continuidad no depende de la riqueza que se transfiere, sino de la sabiduría con la que se gestiona.

Noticias y mercado: lo que pasó y lo que viene en el plano local.

La tan contundente como inesperada victoria del oficialismo en las elecciones legislativas reconfiguró el escenario político, aseguró el rumbo económico y generó un renovado clima de confianza para los activos locales, que vivieron una semana histórica. Los bonos soberanos subieron más de 20%, el riesgo país retrocedió más de 400 pb, el Merval ganó más de 50% y la deuda en pesos registró importantes avances. Las tasas de interés comenzaron a moderarse tras semanas de tensión, en un contexto en que el Tesoro y el BCRA buscaron aliviar las condiciones de liquidez y otorgar mayor estabilidad al mercado monetario. Pese al shock positivo, el mercado cambiario continuó tensionado y el tipo de cambio se mantuvo cerca del techo de la banda, mientras las reservas internacionales volvieron a caer. Sin la preocupación por la falta de gobernabilidad, el Gobierno tiene la oportunidad de avanzar en una ambiciosa agenda de reformas que fortalezca la solvencia macroeconómica, apoyada en el equilibrio fiscal y la desregulación. La fuerte caída del riesgo país allana el camino para que más empresas y provincias se beneficien de la apertura financiera y acerca al Tesoro a los mercados de capitales, aunque deberá presentar un plan para revertir la caída de las reservas internacionales y eliminar definitivamente los controles cambiarios que aún persisten para las empresas. En el plano político, las miradas de esta semana estarán puestas en el impacto de los cambios de gabinete nacional anunciados por el presidente durante el fin de semana. En el ámbito económico, se destaca la publicación de la recaudación de octubre y diversos indicadores de actividad de septiembre.

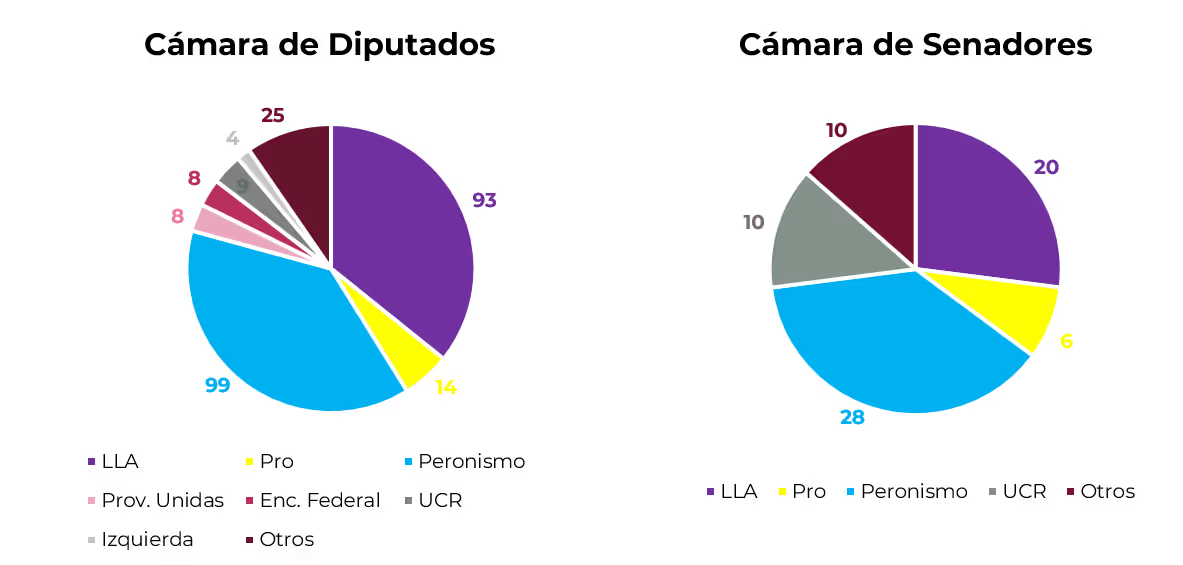

Gobernabilidad asegurada. La contundente victoria del oficialismo redefinió el equilibrio político y marcó un punto de inflexión en las expectativas del mercado. Con más del 41% de los votos a nivel nacional y una diferencia superior a 10 puntos sobre el peronismo –incluso imponiéndose en la provincia de Buenos Aires–, el Gobierno fortaleció su posición parlamentaria y mejoró considerablemente sus condiciones de gobernabilidad. La Libertad Avanza contará con 93 diputados propios (107 con aliados) y 20 senadores (26 con aliados), conformando un Congreso más favorable y con capacidad real para impulsar reformas estructurales. Este nuevo escenario político despeja parte de la incertidumbre que había condicionado la agenda económica y sienta las bases para una etapa de mayor estabilidad institucional y financiera.

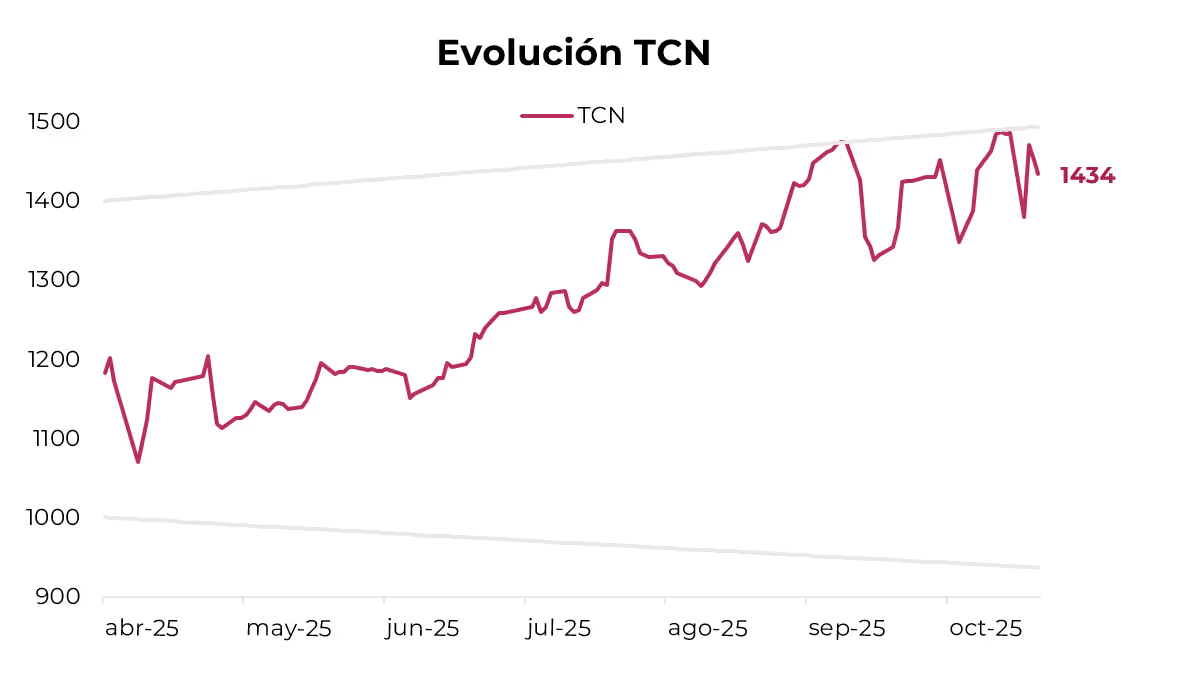

Tipo de cambio estable. Disipada la incertidumbre electoral, el tipo de cambio inició la semana con una fuerte caída que luego se moderó, para cerrar con un retroceso del 2,9%. Así, el tipo de cambio oficial finalizó en $1.443 –a 3,7% del techo de la banda– y acumuló una suba del 5,6% en octubre. La estabilidad cambiaria se mantuvo incluso en un contexto de baja liquidación del agro y tasas en descenso. Por su parte, los dólares financieros cayeron un 2,9% el MEP y un 4,2% el CCL, cerrando en $1.482,7 y $1.507,7, respectivamente, acotando la brecha al rango del 3%-4%. En el corto plazo, esta dinámica podría sostenerse, apoyada en un mayor flujo financiero que refuerce la oferta en el MLC.

Reservas internacionales en baja. Pese al mejor panorama financiero y a que el tipo de cambio se mantuvo cerca del techo de la banda, el BCRA mantuvo a rajatablas el esquema cambiario, sin intervenir en el mercado. En este marco, las reservas internacionales cayeron USD 1.833 M y terminaron la semana con un stock bruto de USD 39.382 M, mientras las reservas netas quedaron con saldo negativo en torno a USD 10.000 M. La fuerte baja semanal respondió a la reducción de encajes en moneda extranjera, al tiempo que las operaciones del Tesoro solo restaron USD 14 M por pagos netos de deuda –se registró una compra de USD 7 M el martes, lo que podría marcar el piso del tipo de cambio–. En todo octubre, las reservas brutas disminuyeron USD 991 M a raíz de la venta neta de divisas del Tesoro y otros pagos a organismos internacionales, que implicaron una salida de USD 2.100 M compensada parcialmente por el aumento de encajes en moneda extranjera –asociado al incremento de más de USD 1.000 M en los depósitos en dólares del sector privado–. Peor aún fue la dinámica de las reservas netas, que en octubre descendieron casi USD 3.000 M. Mientras el Gobierno no anuncie modificaciones en la política cambiaria, la evolución de las reservas continuará siendo negativa debido a los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, lo que lo alejaría cada vez más de la meta establecida con el FMI, que prevé para fin de año un saldo negativo de USD 3.500 M.

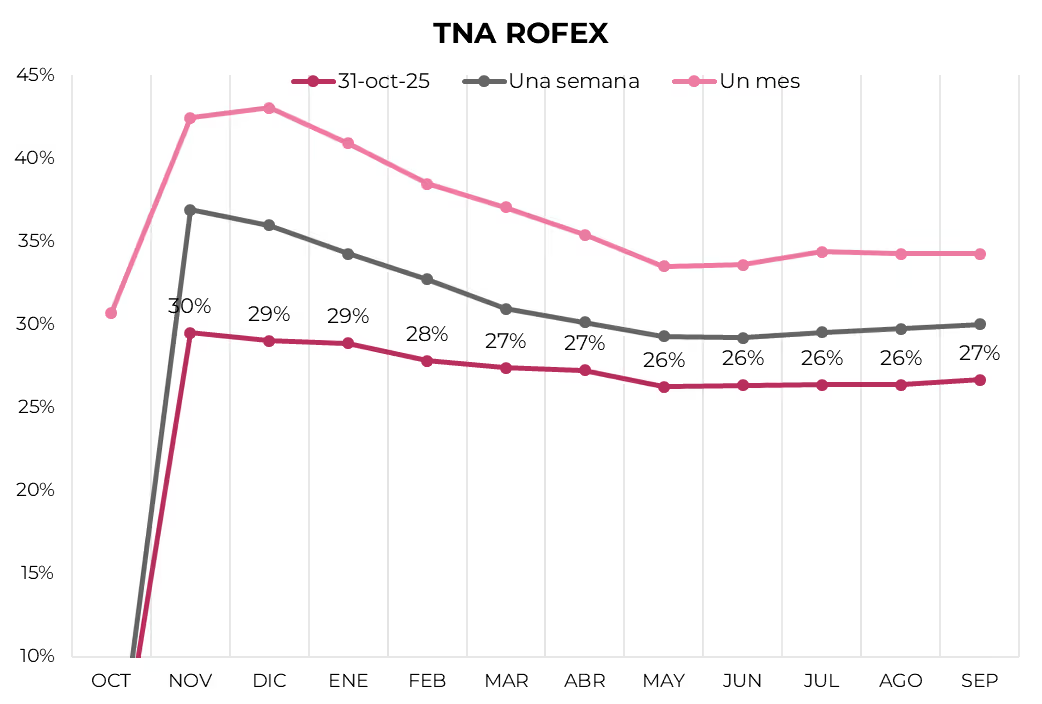

Marcada caída en los futuros. La baja del tipo de cambio se reflejó también en los contratos de dólar futuro, que mostraron retrocesos promedio del 4,7%. Las expectativas de una modificación del esquema cambiario en el corto plazo parecen moderarse, y el mercado ahora descuenta un tipo de cambio por encima del techo de la banda recién hacia enero de 2026, mientras que hasta hace pocas semanas lo hacía a partir de noviembre. Las mayores caídas se observaron en los contratos más largos, que retrocedieron 5,5%, en tanto el interés abierto promedio se mantuvo prácticamente estable en la semana, cerrando en USD 8.672 M. A su vez, el volumen promedio aumentó USD 600 M hasta USD 1.479 M. Por último, las tasas implícitas cerraron por encima de la TNA de las Lecaps para los contratos más cortos: 30% TNA para noviembre, 29% TNA para diciembre y luego descienden gradualmente hasta 27% TNA hacia septiembre del próximo año. Así, la curva descuenta una devaluación implícita promedio del 2,4% m/m en noviembre y diciembre, 2,2% m/m promedio en el primer trimestre de 2026 y 2% m/m para el resto de los plazos.

El Tesoro prioriza la liquidez. En la última licitación de octubre, en la que el Tesoro enfrentaba vencimientos por $11,4 billones, adjudicó $6,8 billones, lo que implicó un rollover del 57%, igual que el promedio mensual. En un contexto de tasas tensionadas, el Tesoro priorizó otorgar mayor liquidez al mercado y liberó cerca de $5,1 billones (quedarían $4,7 billones de depósitos en el BCRA), lo que contribuyó a aliviar las condiciones de liquidez y favoreció una baja en las tasas que podría continuar en el corto plazo. El 85% del monto adjudicado se concentró en Lecaps con vencimiento menor a cinco meses (S28N5, T30E6 y S30A6), con tasas levemente por encima de la curva, mientras que el resto se distribuyó entre los nuevos Boncap S30O6 y T30A7, colocados a una TEM de 2,55%, en línea con el mercado secundario. Las letras dollar-linked quedaron desiertas.

Las tasas comienzan a normalizarse. A la licitación, en la que se liberaron cerca de $5 billones, se sumó la decisión del BCRA de flexibilizar parcialmente la exigencia de encajes, permitiendo a los bancos integrar hasta el 95% del requisito de manera diaria y completar el 100% en promedio mensual. Si bien no implica un cambio significativo, la medida otorga algo más de margen de maniobra para que las entidades financieras administren su liquidez, y no se descartan nuevos ajustes en los próximos días para consolidar la normalización de las tasas. En este contexto, las tasas comenzaron a ceder con fuerza: la caución a un día retrocedió más de 20 pp y cerró en 23,7% TNA, la tasa Repo cayó cerca de 30 pp hasta 32,6% TNA y la TAMAR cedió 15 pp para ubicarse en 43,4% TNA. En la medida en que esta tendencia se consolide, el resto de las tasas del sistema debería continuar bajando, generando condiciones más propicias para una recuperación gradual del crédito y un mayor dinamismo de la actividad.

Tasas reales en descenso. Las curvas en pesos acompañaron el clima de euforia poselectoral y registraron subas en todos sus segmentos, con los bonos CER entre los más demandados, al tiempo en que las tasas nominales caen con fuerza y la inflación muestra una desaceleración algo más gradual de lo previsto. Estos bonos avanzaron un 11,3% en la semana, acumulando un alza del 22,2% en el mes, y ya rinden por debajo de CER+10% en todos sus tramos: CER+8% en 2025, CER+9% en 2026 y CER+8% en los vencimientos posteriores. Hace apenas un mes, estos mismos instrumentos rendían por encima del 20%, reflejando una fuerte compresión de tasas reales. Actualmente, la curva descuenta una inflación implícita del 1,5% m/m para octubre, 30,9% acumulada en 2025 y 18,4% en 2026. Los duales le siguieron con un aumento del 7,6%, impulsados por el TTD26 (+11%), mientras que lideran en rendimiento mensual con ganancias del 26%. A estos precios rinden un margen de TAMAR +4,2% y 1,3% TEM en su versión a tasa fija. La curva a tasa fija quedó más rezagada, con una suba del 5% en la semana y un avance acumulado del 11,6% en el mes. Dentro del segmento se destacó el Bonte 2030, que registró un incremento del 16,2% semanal y del 32,2% mensual. La compresión de rendimientos fue significativa: la curva rinde actualmente 30% TNA (2,5% TEM) en el tramo corto y 27,7% TNA (2,3% TEM) en el tramo largo, frente a un promedio de 47% TNA (3,9% TEM) la semana anterior, retornando así a niveles similares a los observados antes del fin de las LEFI en julio, cuando se inició el ciclo de tasas reales elevadas. Por último, los dollar-linked fueron los únicos en registrar pérdidas, al caer un 2,3%, pero acumulando un alza del 2,6% en el mes. A estos precios rinden devaluación +4,2% y descuentan una devaluación del 2,8% directa hacia fines de 2025.

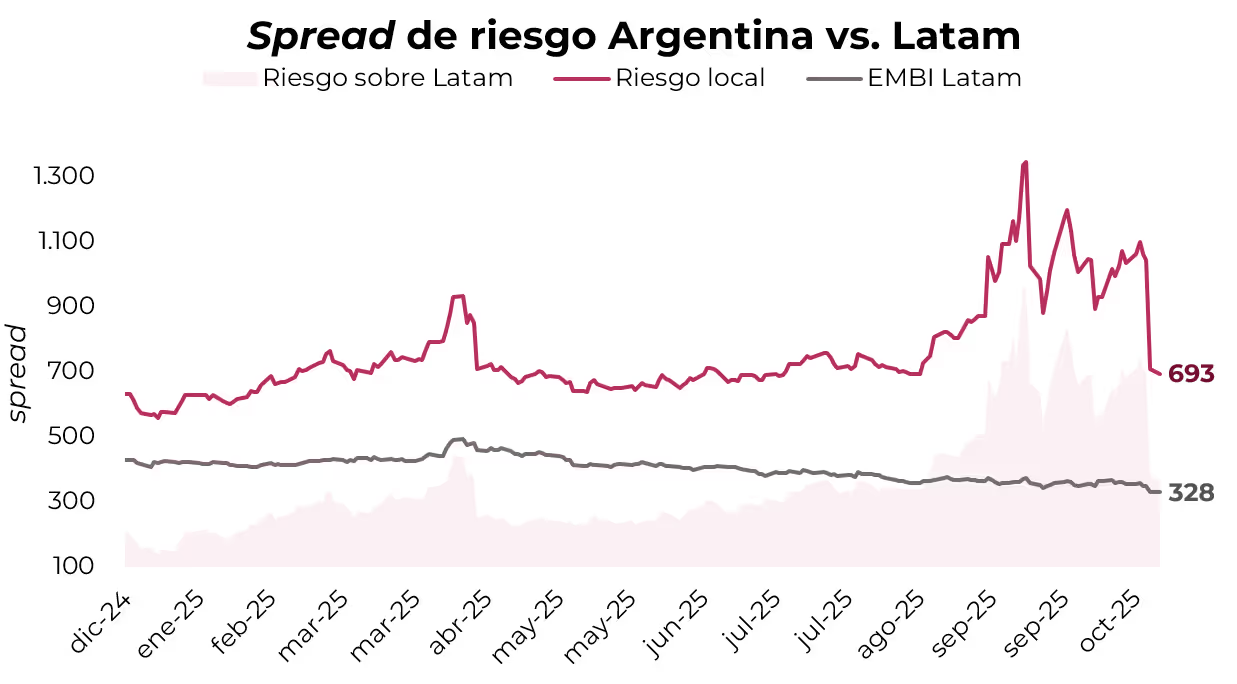

Derrumbe del riesgo país. La semana fue sumamente positiva para toda la renta fija en dólares tras una notable caída de 421 pb del riesgo país, que cerró en 660 pb, nivel no observado desde junio de este año. Esto permitió a los soberanos destacarse ampliamente por encima del resto de las curvas, con una suba promedio del 23,9% en la semana, 32,7% en octubre y un retorno al terreno positivo en el año, con una ganancia del 9,9%. La curva de Bonares fue la más beneficiada, dado que el mercado había incorporado en precios un escenario electoral negativo y buscaba cobertura en legislación extranjera, lo que generaba un amplio spread de paridades. Dentro de los Bonares, el AE38 y el AL41 registraron alzas de 36,2% y 29,7%, respectivamente, acortando los spreads desde 15% y 8% a 2,7% y 2,6%, respectivamente. Estas variaciones normalizaron la curva de Globales, que ahora presenta una pendiente positiva con rendimientos de entre 9,8% y 10,4%. En tanto, los Bonares pasaron a mostrar una curva menos negativa y más aplanada, con TIRs de entre 11,7% y 11,4%. Todo esto permitió a Argentina volver a arbitrar contra las curvas de países comparables y contra corporativos CCC, con los que pasó de tener un spread de 707 pb a 14 pb. Los BOPREAL también tuvieron una buena semana, con una suba del 6,5% y un cierre mensual positivo del 5,8%. Se destacó el BOPREAL Serie 4 A, que avanzó 26,7%. Así, los BOPREAL se mantienen como el activo de renta fija en dólares de mejor performance del año, con una ganancia del 12,7%. A estos precios, ofrecen TIRs de entre 3,28% y 11,3%. En cuanto a la deuda subsoberana, el aumento fue del 7,1% semanal y del 8,8% en el mes, elevando la ganancia anual al 10,8%. Como es habitual, el avance fue liderado por Buenos Aires 2037, que ganó 22,0%. En paralelo, los corporativos avanzaron apenas un 0,6% en la semana, liderados por YPF 2033, que subió 4,6%. En octubre, los corporativos ganaron 1,1%, acumulando un alza del 5,5% en el año. Es importante destacar que, con esta compresión del riesgo país, empresas locales como YPF y Tecpetrol volvieron a colocar deuda en el exterior: YPF emitió USD 500 M a 2031 con una tasa de 8,75%, mientras que Tecpetrol colocó USD 750 M a 2030 con una tasa de 7,6%. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe también evalúan nuevas emisiones.

Rally del Merval. El Merval cerró la semana con una ganancia récord de 50,6% en dólares y 44,5% en pesos, acumulando en octubre un alza del 72,5%. El índice accionario marcó el lunes la mayor suba diaria de su historia y concluyó en un nivel de USD 1.991. Desde el mínimo alcanzado en septiembre, en la semana posterior a las elecciones en PBA, el Merval acumula una ganancia del 84%. Pese a la impresionante recuperación, aún pierde en el año un 6,7% en dólares y se mantiene un 21% por debajo de su máximo histórico alcanzado en enero. Los sectores bancario, industrial y utilidades fueron los que más aprovecharon este avance, en tanto que Supervielle (85,1%), COME (80,9%) y TGN (79,3%) fueron las acciones de mejor desempeño en dólares. En lo que va del año, solo CEPU (9,3%), TGS (8,4%) y ByMA (5,6%) presentan rendimientos positivos, mientras que el resto del panel aún no logró recuperar las pérdidas. Por el lado de las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, la suba fue más moderada, aunque igualmente destacable: avanzaron 36,5%, impulsadas por Supervielle (84,5%), Edenor (71,9%) y Galicia (66,9%).

Lo que viene. La semana comienza con cambios en el gabinete nacional –Adorni asume en la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Francos y Santilli pasa a ocupar el Ministerio del Interior tras la salida de Catalán–. Mientras tanto, el mercado mantendrá el foco en la evolución del tipo de cambio y su adaptación al nuevo equilibrio de tasas, junto con el avance de las emisiones corporativas y provinciales, que comienzan a recuperar impulso en un entorno más favorable. En la agenda económica, hoy lunes se conocerá el dato de recaudación de octubre –se espera que continúe la caída en términos reales– y las primeras estimaciones privadas de inflación del mes pasado –en torno al 2,3% m/m–. Asimismo, durante la semana, el INDEC publicará los datos de actividad de septiembre –minería, construcción e industria–, de los cuales se esperan resultados negativos, al tiempo que el BCRA difundirá el REM con las primeras proyecciones privadas de inflación y tipo de cambio tras las elecciones, ofreciendo una primera lectura sobre cómo se reacomodan las expectativas en este nuevo contexto político.

Noticias y mercado: lo que pasó y lo que viene en el plano internacional.

A pesar de que el shutdown (cierre parcial del gobierno por falta de acuerdo del presupuesto) sigue lejos de resolverse y entra en su segundo mes, la última semana de octubre fue positiva para los activos globales. La tregua comercial alcanzada entre EE. UU. y China, junto con los buenos resultados corporativos del último trimestre, mantuvieron el optimismo de los inversores. El paño frío lo puso Powell, quien si bien confirmó la baja de 25 pb en la tasa de referencia, dejó dudas sobre los próximos movimientos. Impulsadas por las empresas tecnológicas, las acciones de los tres principales índices estadounidenses cerraron la semana al alza, culminando octubre con un sólido avance y en nuevos máximos históricos. Las dudas sobre los próximos pasos de la Fed y la tensión en el Congreso de EE. UU. por el límite de la deuda presionaron los rendimientos de los bonos, lo que afectó a la renta fija, que en la última semana perdió todo lo ganado en el mes. El dólar se fortaleció y cerró octubre en su nivel más alto desde agosto, mientras que el oro volvió a caer y terminó el mes apenas por encima de los USD 4.000 la onza. La distensión en la guerra comercial entre EE. UU. y China impulsó a los commodities agrícolas, especialmente a la soja, que alcanzó la mejor cotización desde julio del año pasado y cerró su mejor mes del año. En tanto, el precio del petróleo continuó bajo presión bajista ante el exceso de oferta global. Con una agenda económica acotada por la continuidad del shutdown, los inversores seguirán atentos a los indicadores privados de empleo, a los balances empresariales y a las declaraciones de los directores de la Fed sobre los próximos pasos en materia monetaria.

Tregua por un año. Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo clave durante su reunión en Corea del Sur, que marcó una distensión significativa en la relación comercial entre ambas potencias. EE. UU. redujo los aranceles a las importaciones chinas del 57% al 47% y aplazó por un año las restricciones a la exportación de tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica y de defensa. Por su parte, China se comprometió a reanudar las compras de soja estadounidense y a cooperar en la lucha contra el tráfico de fentanilo, mientras que Washington reducirá los aranceles vinculados a ese producto del 20% al 10%. Asimismo, China iniciará el proceso para importar energía desde EE. UU., con la posibilidad de concretar compras a gran escala de petróleo y gas de Alaska. Si bien se abordaron temas globales como Ucrania, los líderes evitaron discutir sobre Taiwán. El encuentro, el primero cara a cara desde 2019, fue calificado por Trump como “un 12 sobre 10” y dejó un tono de optimismo sobre una tregua comercial y un renovado canal de cooperación bilateral.

La Fed bajó la tasa. La Fed decidió reducir nuevamente la tasa de interés en 25 pb, llevándola al rango de 3,75%–4,00%, en línea con las expectativas del mercado y acumulando dos recortes consecutivos por primera vez desde 2020. La medida refleja la preocupación del organismo por la desaceleración del mercado laboral y el aumento de los riesgos a la baja para la actividad, pese a que la inflación aún se mantiene por encima del objetivo del 2%. Lo destacado en la conferencia de Powell fue que moderó las expectativas de un nuevo recorte en diciembre, señalando que este no está garantizado y que la decisión dependerá de la evolución de los datos de inflación y empleo en las próximas semanas. En la reunión, dos funcionarios disintieron: la gobernadora Miran apoyó un recorte mayor de medio punto, mientras que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, abogó por mantener las tasas sin cambios. Si bien el comunicado mantuvo un tono prudente, el anuncio incluyó un cambio relevante en el frente de balance: la Fed pondrá fin al programa de reducción de activos (Quantitative Tightening) a partir del 1 de diciembre, consolidando un giro gradual hacia una postura más expansiva. Esto implica que la Fed dejará de disminuir sus tenencias de bonos del Tesoro y MBS para reinvertir el capital en los mismos bonos.

Reacción al alza en las tasas. Tras la reunión de la Fed, las tasas reaccionaron al alza y cerraron la semana con subas. El impacto fue más pronunciado en el tramo corto de la curva, ya que disminuyó la expectativa de un recorte en diciembre, lo que generó un empinamiento. Concretamente, la UST2Y subió 12 pb hasta 3,60%, mientras que la UST10Y avanzó 10 pb hasta 4,09%. Por su parte, la UST30Y aumentó 7 pb y cerró en 4,66%. El mercado de futuros de tasas descuenta un recorte de 25 pb para la reunión de diciembre con una probabilidad del 63% y proyecta dos recortes adicionales para 2026.

Semana negativa para la renta fija. La renta fija en general tuvo una semana negativa. La deuda del Tesoro cayó 0,5% en la semana y cerró octubre con una ganancia de 0,3%. En corporativos, los Investment Grade mostraron la peor performance, con una baja de 1,2% en la semana y 0,1% en el mes, mientras que los High Yield retrocedieron 0,3% y 0,5%, respectivamente. Los TIPs perdieron 0,6% en la semana, aunque en el mes avanzan 0,1%. El mejor desempeño volvió a ser el de los bonos emergentes, que subieron 0,4% en la última semana y cerraron octubre con una ganancia de 1,6%, consolidándose como el segmento de renta fija con mejor performance en 2025, con una suba acumulada de 8,6%.

Los balances continúan superando expectativas. Durante la semana se registró un flujo importante de resultados corporativos, con un predominio de balances sólidos que mostraron resiliencia pese a algunos retrocesos puntuales. Reportaron resultados 173 compañías, elevando al 63% del índice las firmas que integran el S&P 500, y el 82% mostró sorpresa positiva en sus beneficios, que crecieron 10,3% i.a. La mayoría de los sectores presentaron subas en sus ganancias, liderados por tecnología y financiero, con avances de 22% i.a., mientras que sólo comunicación y energía registraron caídas de 6% i.a. y 2% i.a., respectivamente. A nivel corporativo, Microsoft reportó utilidades afectadas por su inversión en OpenAI, aunque confirmó la reestructuración de la compañía como empresa con fines de lucro. En el sector salud, UnitedHealth y Eli Lilly elevaron sus proyecciones de ganancias e ingresos, reflejando un desempeño robusto. En consumo y logística, UPS sorprendió con resultados superiores a lo esperado y Amazon impulsó su unidad cloud con el mayor crecimiento en casi tres años. Por el lado de las bajas, Meta registró un cargo fiscal extraordinario y mostró cautela sobre el impacto de su elevado gasto en IA, mientras que AbbVie reflejó posibles ajustes por recortes en precios de medicamentos.

Acciones imparables. Las acciones cerraron la semana con avances generalizados, con los tres principales índices cerca de máximos históricos. El Nasdaq lideró las subas con un alza semanal de 1,6%, acumulando 4,4% en octubre. El S&P 500 avanzó 0,3% en la semana y 2,0% en el mes, mientras que el Dow Jones subió 0,3% semanal y 2,1% mensual. Las small caps, por su parte, se movieron de forma desacoplada, retrocediendo 2,2% en la semana y cerrando octubre con una ganancia de 0,8%, quedando rezagadas frente a los principales índices en el acumulado anual. Por sectores, la tecnología lideró el impulso gracias a sólidos resultados corporativos (+2,8% semanal; +7,1% mensual), seguida por consumo discrecional (+1,4% semanal; +0,6% mensual). En contraste, los sectores con peor desempeño fueron real estate (-4,3% semanal; -3,1% mensual), consumo no cíclico (-3,7% semanal; -2,8% mensual) y materiales (-3,6% semanal; -4,3% mensual).

Acciones mixtas en el resto del mundo. A nivel internacional, los mercados operaron de manera mixta. El índice de acciones globales excluyendo EE. UU. cayó 0,4% en la semana, aunque acumuló un avance de 2,0% en octubre. Las acciones de mercados emergentes mostraron una leve suba semanal de 0,2% y un incremento mensual de 3,4%. Dentro de este grupo, Brasil lideró con un alza de 2,0% en la semana y cerró octubre con un modesto 0,3% positivo, mientras que China retrocedió 1,6% en la semana y 3,6% en el mes. Entre los mercados desarrollados, Japón ganó 1,2% semanal y acumuló 4,1% en el mes, impulsado por expectativas de políticas fiscales expansivas, mientras que las acciones europeas retrocedieron 1,3% en la semana y cerraron octubre con un leve avance de 0,5%.

Se fortalece el dólar y se debilita el oro. Durante la semana, el oro mostró cierta volatilidad y cerró con una caída de 3,0%, aunque mantiene un alza de 3,4% en octubre, finalizando en USD 3.988,6 la onza. El inicio de la semana estuvo marcado por la toma de ganancias tras los máximos recientes y por la reducción de tensiones geopolíticas y comerciales derivadas de la tregua entre EE. UU. y China, que disminuyó la demanda de refugio de valor. A mitad de semana, el metal tocó mínimos cercanos a USD 3.950 por onza, pero se recuperó hacia el cierre ante el fuerte interés de bancos centrales, que continúan comprando oro de manera sostenida. En lo que va del año, el oro acumula una suba de 51,9%. El dólar (DXY) aprovechó esta caída en el oro para extender las subas de la semana previa. En concreto, avanzó 0,9% en la semana y acumula un alza de 2,1% en el mes, cerrando en 99,81. Este incremento se explicó por las caídas del euro (-0,9%) y la libra (-1,4%), mientras que frente al yen el dólar avanzó 0,8%. En Brasil, el dólar cayó 0,2% semanal, aunque en octubre subió 1,0% y cerró en USDBRL 5,38.

Semana positiva para los commodities, a excepción del petróleo. El precio del petróleo WTI retrocedió 1,0% en la semana y cerró en USD 60,8 por barril, acumulando una caída de 2,5% en el mes, afectado por las preocupaciones sobre un exceso de oferta global. La semana estuvo marcada por señales de mayor producción de la OPEP+, que confirmó un incremento de 137.000 barriles diarios a partir de diciembre, junto con el aumento de la oferta en EE. UU. y el Mar del Norte, y un nivel récord de 1.400 millones de barriles almacenados en buques. Aunque las sanciones de EE. UU. a Rosneft y Lukoil y la posibilidad de una escalada militar en Venezuela generaron episodios de soporte, el repunte fue limitado por las perspectivas de superávit de crudo hacia fin de año. En agrícolas, la soja cerró la semana con una suba de 4,4%, alcanzando USD 399,7 por tonelada, y consolidó un avance mensual de 8,6%, impulsada por las expectativas de un mayor flujo comercial entre EE. UU. y China tras el acuerdo alcanzado entre Trump y Xi Jinping. Durante la semana, el optimismo llevó al grano a sus niveles más altos en más de 15 meses, luego de confirmarse los primeros embarques desde la nueva cosecha estadounidense. Sin embargo, hacia el cierre, las ganancias se moderaron ante la cautela del mercado respecto del volumen efectivamente comprometido y del impacto potencial sobre los precios de los competidores sudamericanos. En cuanto al cobre, mostró una leve caída semanal de 0,3%, cerrando en USD 5,08 la libra, aunque concluyó el mes con un sólido avance de 5,6%. Los movimientos también respondieron al optimismo previo a la reunión entre Trump y Xi y a las preocupaciones por la oferta global tras accidentes y problemas de producción en minas clave de Indonesia, Chile, República Dominicana y Congo.

Lo que viene. No se esperan novedades respecto del shutdown, que entra en su segundo mes y probablemente tendrá un impacto negativo en la actividad del último trimestre del año. Esto continuará limitando la publicación de datos económicos oficiales. Mientras tanto, las miradas del mercado estarán puestas en la publicación del PMI manufacturero y de servicios, que ofrecerán indicios sobre el estado de la actividad –se prevé contracción en la industria y expansión en servicios–. En cuanto al mercado laboral, se difundirá el informe de empleo privado ADP, del cual se espera una creación neta de 25 mil nuevos puestos, recuperando parte de la caída de 32 mil registrada en septiembre. A su vez, el martes se publicarán los datos de empleo del JOLT. También habrá discursos de varios miembros de la Fed, quienes compartirán su visión sobre la política monetaria. Hacia el final de la semana se conocerá el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En materia de balances, Palantir, Realty Homes, Vertex, AMD, Uber, Arista Networks, Pfizer, McDonald’s, Qualcomm, Airbnb, WBD y Microchip Technology presentarán resultados.

Los contratos de dólar en A3 operaron con fuertes caídas de 4,70% promedio en la semana poselectoral

Los contratos de dólar en A3 operaron con fuertes caídas de 4,70% promedio en la semana poselectoral. Las bajas tuvieron mayor impacto en el tramo corto de la curva, con retrocesos de 5,65% para el contrato de septiembre, 5,50% para el de agosto y 5,21% para el de julio. De esta manera, los contratos de noviembre y diciembre cerraron por debajo del techo de la banda, mientras que a partir de enero se ubican por encima.

El próximo contrato en vencer es el de noviembre, que cotiza en $1.478 y marca una devaluación directa de 2,4%. Para los tres meses siguientes, los precios reflejan que el aumento en el dólar correría en niveles en torno al 2,2%: 2,4% en diciembre ($1.513), 2,3% en enero ($1.548) y 2,2% en enero ($1.575). A partir de ahí, señalan una devaluación que continúa al ritmo de 2,0% promedio hasta septiembre del 2026.

La curva de tasas (TNA) se desplazó hacia abajo en todos sus tramos. En octubre muestra una tasa negativa, en tanto que noviembre cerró en 30% TNA. Desde ahí, la tasa cae gradualmente a niveles de 26% para septiembre.

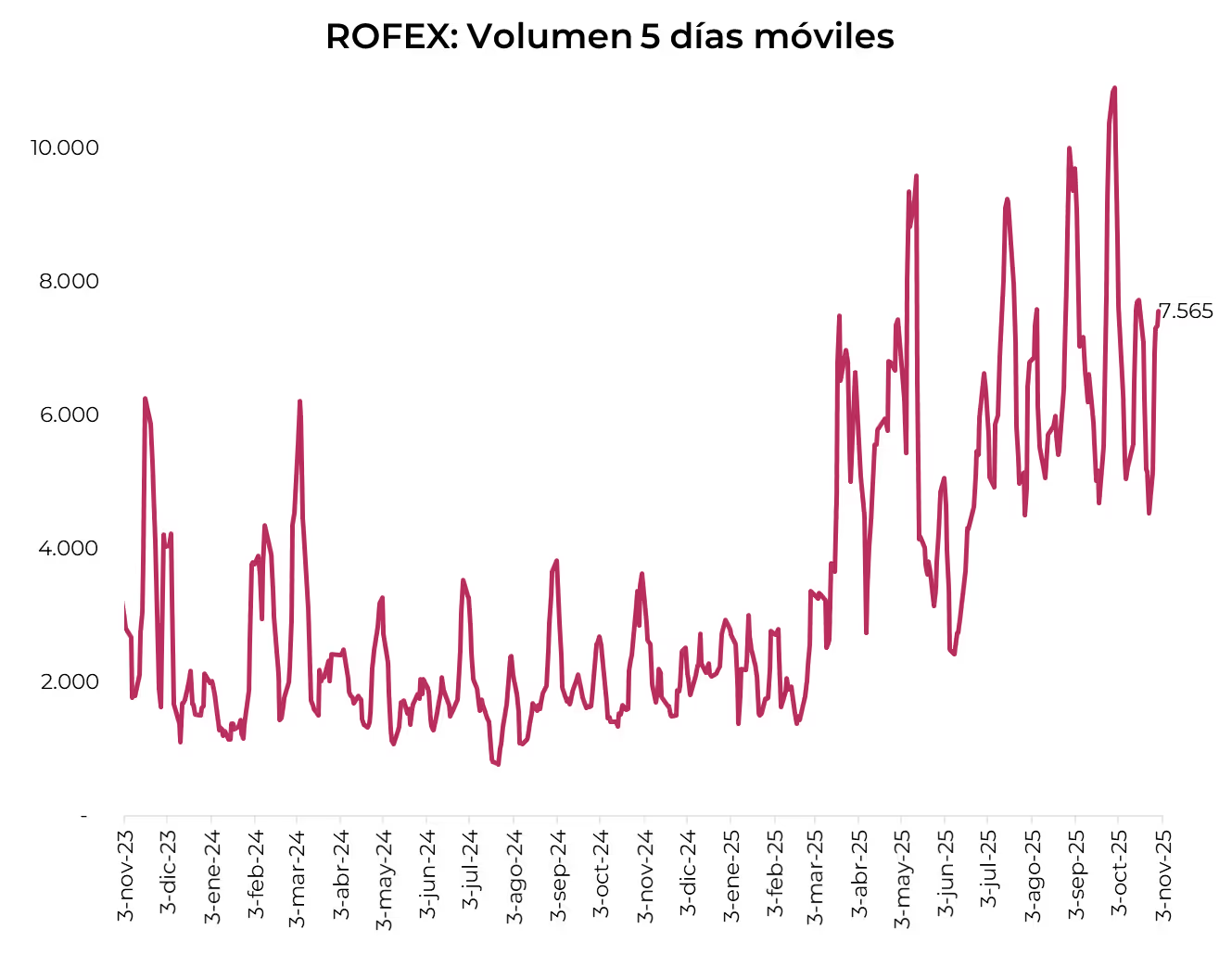

El volumen operado subió fuertemente frente a la semana anterior. En las últimas cinco ruedas se comerciaron USD 7.565 M. El viernes 31 de octubre el interés abierto cerró en USD 8.731 M, mostrando una suba de 4% m/m y de 206 a/a.

Análisis de instrumentos de renta fija y variable.

A continuación podrás descargar el informe semanal del mercado local, en el que analizamos los distintos instrumentos de renta fija con posibles escenarios de sensibilidad. Además, mostramos los índices de mercados accionarios locales e internacionales, y finalmente el mercado de renta variable local.

Descargar informe al 31/10/2025

¿Trade táctico o trade estratégico?

Las elecciones legislativas del 27 de octubre en Argentina dejaron un resultado sorpresivo que fue muy bien recibido por el mercado financiero. El oficialismo obtuvo un desempeño ampliamente mejor al anticipado y logró consolidar una base parlamentaria más equilibrada, reduciendo la incertidumbre política de cara a las reformas económicas pendientes. La reacción fue inmediata: los activos locales registraron fuertes subas en bonos y acciones.

El corolario fue una caída en el riesgo país, reflejando una mejora en las expectativas sobre la gobernabilidad y la sostenibilidad del programa económico. Para los inversores, el mensaje central fue claro: un Congreso más previsible y alineado con políticas fiscales y monetarias responsables refuerza la confianza en el proceso de estabilización y en el potencial de recuperación de los activos argentinos.

A partir de este punto, analizamos cómo este nuevo equilibrio político redefine el escenario para la deuda, la renta variable y el mercado cambiario.

Punto de partida local

En las semanas previas a las elecciones legislativas, el mercado argentino se desenvolvió en un entorno de alta incertidumbre y búsqueda de cobertura, reflejando la falta de claridad sobre el rumbo económico y político. Los bonos en dólares cotizaban a precios que incorporaban dudas sobre la capacidad de repago, mientras que las acciones mostraban valuaciones deprimidas, propias de un clima de aversión al riesgo. El mercado cambiario se mantuvo extremadamente volátil, con intervenciones simultáneas del Tesoro argentino, el Tesoro estadounidense y el BCRA, que operó tanto en el mercado spot —defendiendo el techo de la banda cambiaria— como en los mercados de futuros y títulos dollar linked. A esto se sumaron modificaciones regulatorias frecuentes, que segmentaron el acceso a los distintos canales de compra de dólares, y ajustes continuos en encajes, tasas y participación del BCRA, acentuando la sensación de inestabilidad. En paralelo, medidas puntuales como los incentivos fiscales a la liquidación de exportaciones agrarias intentaron reforzar la oferta de divisas. En síntesis, el mercado operaba en “modo cobertura”, priorizando la preservación de capital ante un marco incierto. La normalización de flujos y regulaciones demandará tiempo. Sin embargo, hay que remarcar para las conclusiones de este artículo que la disciplina fiscal se mantuvo.

Punto de partida internacional

Argentina se disoció del comportamiento de los activos de riesgos en este año.

Tanto renta fija como renta variable están ofreciendo rendimientos sumamente generosos para los portfolios internacionales.

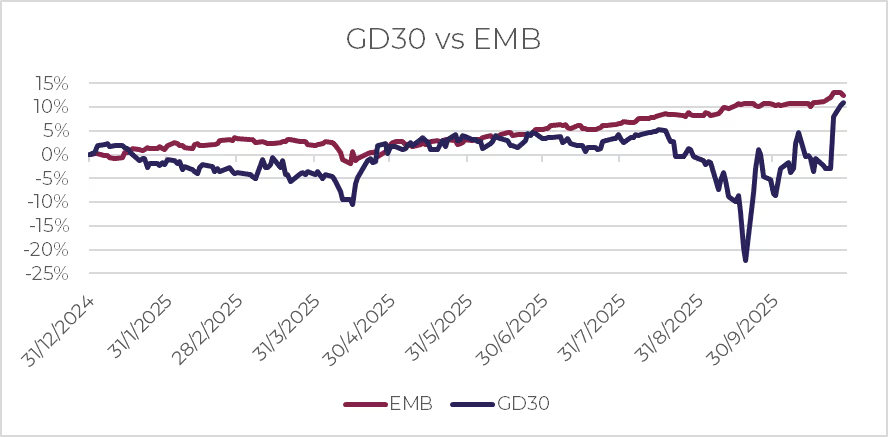

La renta fija de países emergentes estuvo ofreciendo rendimientos positivos de doble dígito hasta el momento que este artículo se escribió. Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Por su parte el GD30, con mucha más volatilidad, le queda algo de recorrido para alcanzar la buena sintonía internacional. A efectos ilustrativos, comparamos la trayectoria de un bono argentino con una canasta representativa de deuda emergente, destacando la divergencia de comportamiento registrada durante el año.

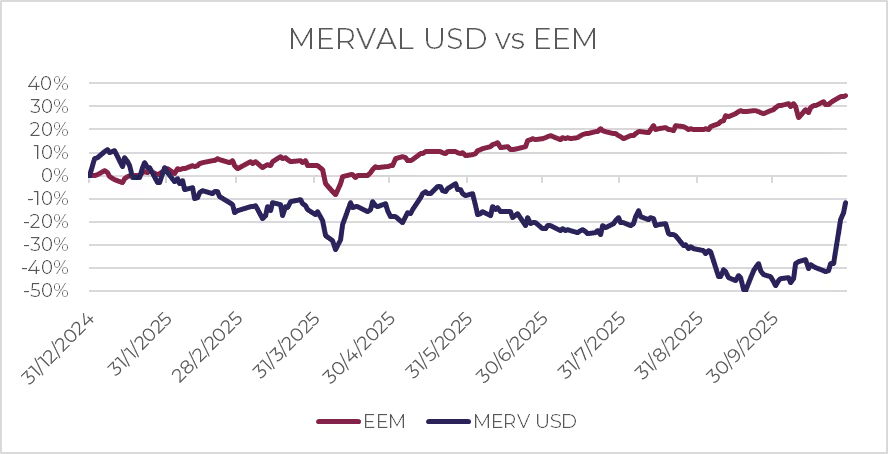

Por el lado de la renta variable, la diferencia es aún más abrumadora. Durante el año el índice Merval viene marcando un rendimiento negativo medido en dólares americanos. Por su parte el índice de acciones emergentes que utilizamos para la comparación (EEM), viene teniendo un año histórico con rendimientos por arriba del 30%. Esta es una comparación más justa. Se trata de dos canastas de acciones y la diferencia queda más que explícita en este cuadro.

Punto de partida de los portfolios

La incertidumbre previa a las elecciones legislativas fue un factor dominante en la toma de decisiones financieras, con inversores que eligieron posicionarse de manera conservadora, priorizando portfolios dolarizados y activos de baja volatilidad ante la falta de claridad sobre el rumbo político y económico del país. Este contexto de cautela llevó a una marcada reducción del apetito por riesgo local, reflejando tanto la prudencia frente a posibles shocks como la necesidad de preservar capital en un entorno de alta volatilidad. Sin embargo, con el resultado electoral ya definido y la expectativa de un horizonte político más claro, es altamente probable que se produzcan rotaciones de portafolio hacia activos más riesgosos, tanto en renta fija como variable, en busca de capturar valor en un nuevo escenario de mayor certidumbre. Este artículo busca precisamente acompañar y orientar ese proceso de reasignación, ofreciendo una lectura de mercado que ayude a identificar las oportunidades y riesgos que se abren en la nueva etapa.

El camino hacia adelante

En las próximas líneas voy a escribir impresiones que espero para las diferentes clases de activos y su recomendación en portfolios.

Renta Fija en pesos

Tasa fija

Este es uno de los mercados que en el corto plazo puede sufrir volatilidad por los cambios en la política monetaria que se anticiparon. Será importante seguir las noticias y anuncios en esta materia. En especial en cuanto a los encajes bancarios. Sin embargo, anticipamos que las tasas deberían bajar en todos los tramos. Portfolios que busquen rendimiento en pesos atractivos, estirar los vencimi entos para apostar a bajas de tasas es una alternativa con sustento.

Tasas reales

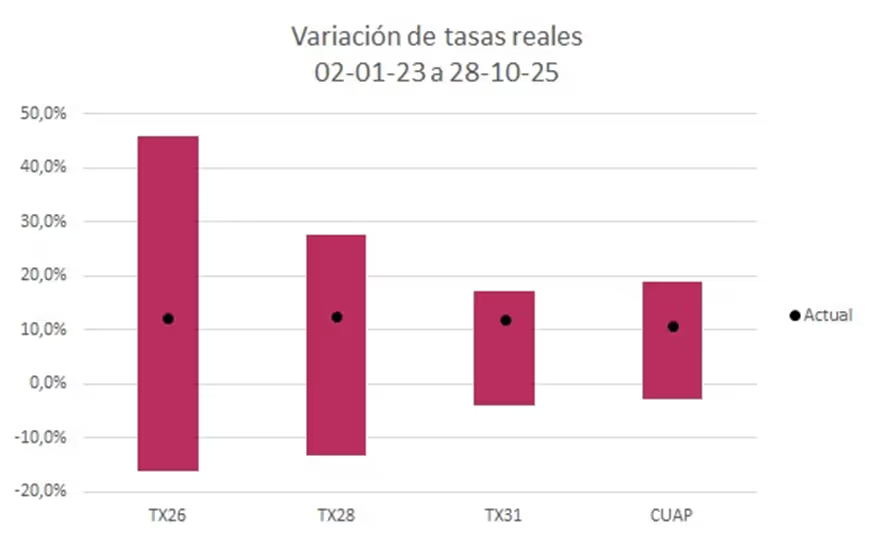

La curva CER ofrece tasas reales elevadas en términos históricos, tanto al compararse con su propia serie como con los rendimientos de otros países emergentes. A modo de ejemplo Sudáfrica paga entre 4 y 4,5 con vencimientos a 5 años.

Esperando un esquema monetario más relajado para adelante podemos anticipar que estos títulos van a comprimir rendimientos. Esta curva tiene mucho atractivo para inversores corporativos que tengan pesos debido a la cobertura contra la inflación. Se espera que la inflación retome un sendero descendente en los próximos meses. Sin embargo, pagar por esta cobertura para tener tranquilidad es una decisión para impulsar.

En el siguiente gráfico busco mostrar la volatilidad que tienen estos instrumentos en lo largo de las columnas y el nivel actual de rendimientos.

No espero que volvamos a ver rendimientos negativos en términos de inflación. Sin embargo, los rendimientos de estos títulos se encuentran en doble dígito. Lo esperable es que vuelvan a situarse en torno al 6 u 8 en términos reales.

Para recomendaciones sobre títulos particulares recomiendo leer la nota de Justina Gedikian y Francisco Speroni Nuevo punto de partida.

Renta fija en dólares

La deuda en dólares se ha convertido en uno de los segmentos más observados del mercado tras las elecciones, concentrando la atención de los inversores por su potencial de recuperación y su relevancia estratégica para el programa económico. El respaldo financiero de Estados Unidos —a través de líneas swap, acuerdos bilaterales y el apoyo de bancos internacionales— marcó un hito histórico, reduciendo la percepción de riesgo y mejorando las condiciones de liquidez externa. El objetivo de mediano plazo es claro: reconstruir el acceso a los mercados de capitales internacionales, con una reapertura que podría consolidarse hacia enero, en línea con la estacionalidad positiva de flujos. En este contexto, la pregunta clave —¿ya es tarde para posicionarse?— encuentra una respuesta optimista: aún no. Los precios actuales todavía ofrecen potencial de alza significativo, en particular para quienes puedan asumir riesgo y extender duration, especialmente en bonos bajo ley local, donde el riesgo de repago se ha reducido sensiblemente. Además, el mercado comienza a anticipar nuevas emisiones corporativas en moneda dura e incluso la reapertura del crédito para emisores de menor calificación, un escenario que exige una selección cuidadosa de la calidad crediticia dentro de las carteras.

Renta Variable

El optimismo en la renta variable argentina se ha consolidado como uno de los ejes centrales del nuevo escenario de inversión. Desde la perspectiva académica, los modelos de valuación de empresas —basados en el descuento de flujos futuros a una tasa de interés apropiada— permiten entender el repunte reciente de los precios: el mercado no solo proyecta una mejora en los flujos de caja esperados, sino, sobre todo, una caída significativa en la tasa de descuento ante un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y menor riesgo percibido. Ambos factores confluyen en un aumento de las valuaciones en el corto plazo, reflejando una renovada confianza en el equity argentino. A más largo plazo, la posible reincorporación de Argentina al índice de mercados emergentes representa un catalizador adicional, al anticipar flujos internacionales que podrían expandir los múltiplos y sostener la tendencia alcista. En este contexto, resulta valioso seguir los análisis de Juan José Vázquez para identificar oportunidades en acciones individuales, así como considerar fondos comunes de inversión que permitan una exposición diversificada a esta clase de activos en expansión.

Mercado de futuros

Diversos estudios empíricos sobre economías emergentes muestran que las políticas fiscales y monetarias creíbles, previsibles y sostenibles tienden a generar apreciación de la moneda. Cuando los gobiernos mantienen una trayectoria fiscal responsable y los bancos centrales actúan de manera consistente con metas de estabilidad de precios, las primas de riesgo disminuyen y la confianza de los inversores aumenta, fortaleciendo la moneda local.

Además de los fundamentos macroeconómicos, comprender el comportamiento y las necesidades de los participantes del mercado es esencial para anticipar la evolución de la moneda en economías emergentes. Los flujos de capital, la demanda de cobertura cambiaria, las estrategias de carry trade y las expectativas sobre política económica influyen directamente en el valor de la divisa, a menudo amplificando o atenuando los efectos de la política fiscal y monetaria. La reacción de bancos, fondos de inversión y corporaciones ante cambios en tasas de interés o señales fiscales puede alterar significativamente la trayectoria del tipo de cambio, incluso cuando los fundamentos son sólidos. Por ello, una visión integral sobre el futuro de la moneda requiere no solo analizar la coherencia y credibilidad de las políticas macroeconómicas, sino también entender cómo los agentes interpretan, internalizan y responden a dichas señales, dado que sus decisiones colectivas son las que finalmente determinan el precio observable de la moneda.

Teniendo en cuenta este marco conceptual habrá que estar atentos a las decisiones en cuanto a la política monetaria y las señales que den los participantes de mercado. Del lado de la oferta de dólares se ubicarán exportadores y empresas que liquiden divisas de sus emisiones de deuda.

Del lado de la demanda se ubicarán importadores, ahorristas, turistas, el Tesoro argentino y potencialmente el Tesoro de Estados Unidos.

Para los portfolios corporativos que tienen futuros en carteras es recomendable mantener cobertura para los flujos ciertos que tengan en dólares. Sugerimos priorizar decisiones con impacto real en la cadena de valor por sobre las posiciones meramente especulativas sobre la evolución del tipo de cambio.

Trade táctico o trade estratégico

Como reflexión final, surge la pregunta clave: ¿estamos frente a un trade táctico o ante el inicio de un trade estratégico? La historia reciente de los mercados argentinos ofrece una lección de prudencia: los analistas más experimentados solían repetir frases como “Argentina es trading” para describir el comportamiento errático de la renta variable o “Argentina se compra en 30 y se vende en 70” al hablar de los bonos soberanos en dólares, reflejando la naturaleza cíclica y volátil de los activos locales. Sin embargo, el nuevo contexto político y macroeconómico abre una incógnita hacia adelante: si las reformas avanzan y se consolida un marco de estabilidad, las posiciones estratégicas podrían comenzar a ganar protagonismo, dando lugar a un entorno de menor volatilidad y valuaciones más sostenibles. En definitiva, el desafío para los inversores será discernir si este momento marca otra oportunidad táctica o el inicio de un cambio estructural más profundo en los activos argentinos.

¿Cómo esta tecnología está redefiniendo la dinámica de los mercados globales?

1. La IA está detrás del alto retorno del S&P 500 desde 2023

El índice S&P 500 acumula un rendimiento del 17% en lo que va de 2025, que se suma al 26% obtenido en 2023 y al 25% de 2024, para totalizar un impresionante 85% en tres años. Durante este período, el desempeño estuvo apuntalado por un grupo de 15 tecnológicas fuertemente posicionadas para beneficiarse del auge de la inteligencia artificial (IA).

El grupo está conformado por las siete magníficas (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla y NVIDIA), junto con Broadcom, Oracle, Palantir, AMD, IBM, Cisco, Micron y Salesforce, que en promedio rindieron un extraordinario 494% en este lapso.

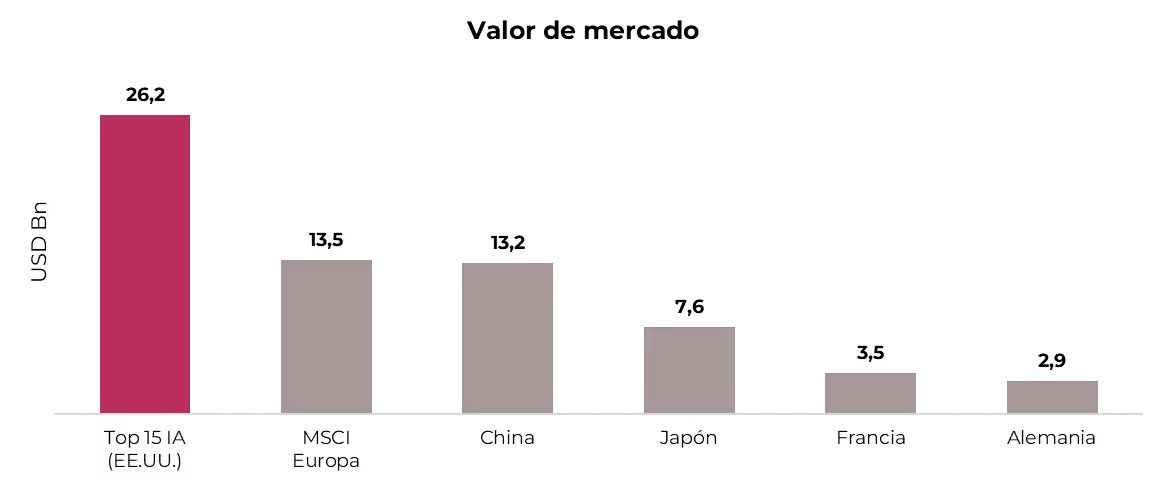

2. Un valor de mercado sin precedentes

Con una valuación conjunta de USD 26,2 billones, estas quince compañías superan el valor combinado de cualquier mercado de valores del mundo, excepto el de Estados Unidos. Este fenómeno no solo refleja el peso económico de la revolución tecnológica, sino también la magnitud del optimismo que rodea a la IA.

3. Concentración récord en el S&P 500

Este grupo de quince compañías beneficiarias de la IA representa hoy el 43% del S&P 500, una cifra sin precedentes en la historia del índice. En otras palabras, el mercado estadounidense se transformó en una gran apuesta por el futuro de esta tecnología.

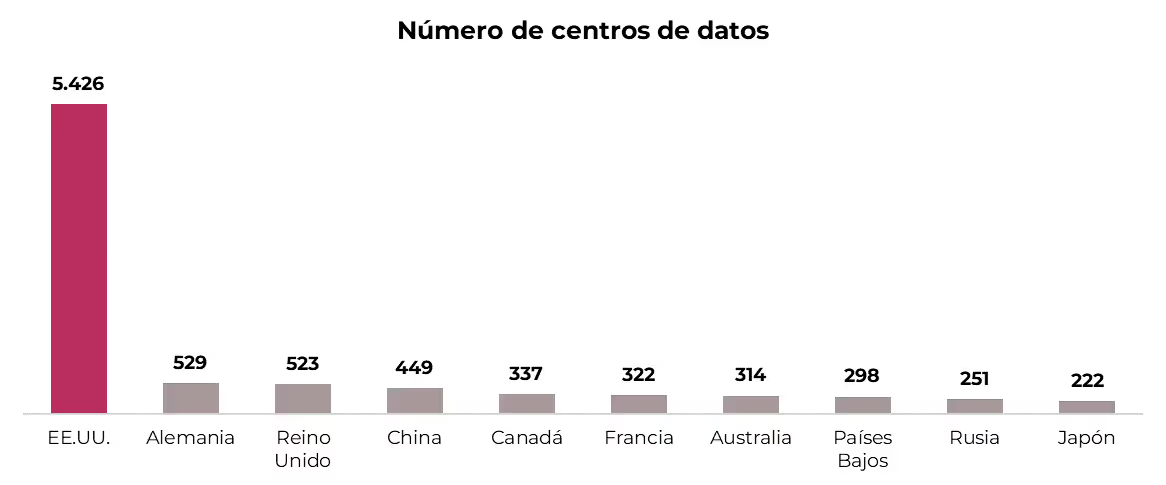

4. El liderazgo de Estados Unidos en infraestructura crítica

Estados Unidos cuenta con 5.426 centros de datos activos, más que la suma de los siguientes nueve países con mayor número de instalaciones. Estos centros constituyen la base física sobre la cual tiene lugar el procesamiento de datos a gran escala, esencial para el entrenamiento, desarrollo y funcionamiento general de la inteligencia artificial.

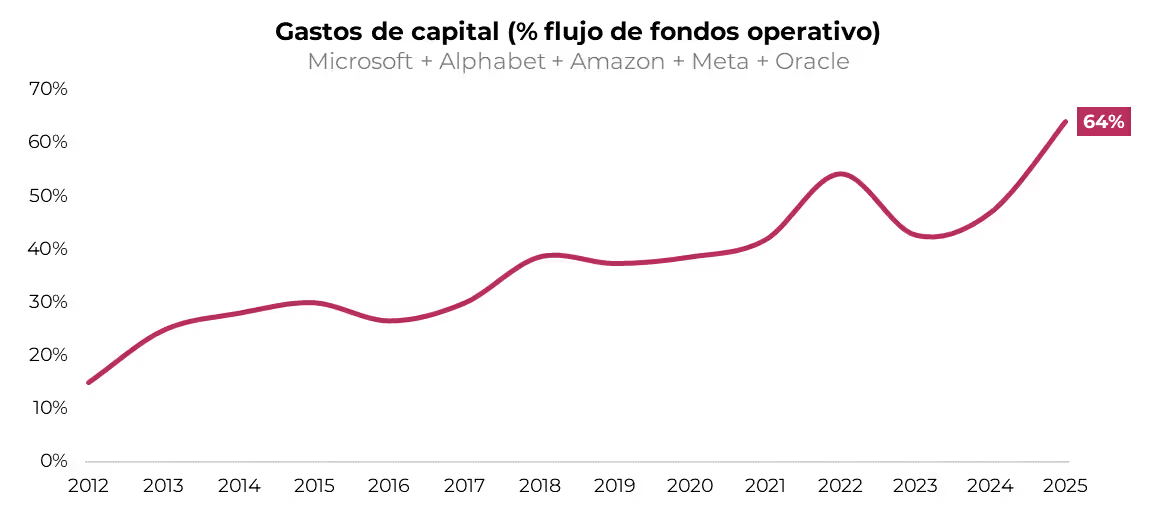

5. Inversiones gigantes que pesan sobre el flujo de fondos

Mantener este liderazgo requiere un esfuerzo financiero considerable. En los últimos 12 meses, los cinco principales inversores en centros de datos –Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle– destinaron 63% de su flujo de fondos operativo a inversiones de capital, un salto notable desde el 47% del período previo y muy por encima del 15% registrado en 2012. La tendencia es clara: la expansión de la infraestructura de IA está consumiendo una porción creciente del flujo de caja de las grandes tecnológicas.

El peso de estas inversiones empieza a generar cierta inquietud en el mercado. Por un lado, los retornos sobre el capital son inciertos, y podrían derivar en pérdidas significativas si la capacidad de procesamiento no se monetiza a tiempo ni con la intensidad necesaria. Por el otro, el financiamiento de estos proyectos requiere utilizar las posiciones de caja acumuladas durante años o, en el caso de Oracle, recurrir a niveles preocupantes de endeudamiento.

Esa tensión alcanzó un nuevo nivel con la caída reciente de 11% en las acciones de Meta, luego de que la empresa incrementara su estimación de gastos de capital para 2025, fijando el mínimo en USD 70.000 M (vs. USD 66.000 M previamente). De forma similar, Microsoft retrocedió 3% luego de presentar resultados, donde se destacó un gasto de capital de USD 35.000 M en el trimestre, USD 5.000 M por encima de lo estimado por los analistas.

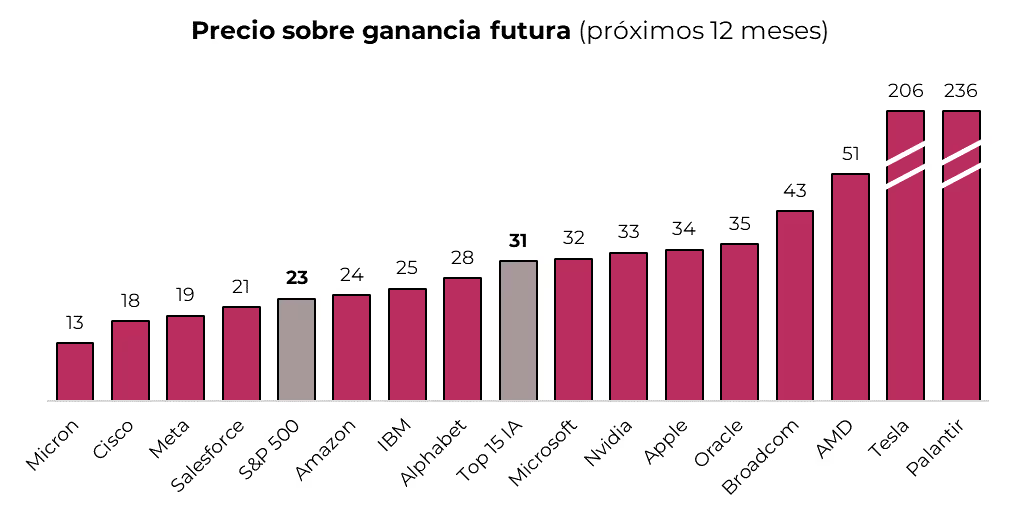

6. Elevadas valuaciones, un reflejo del optimismo del mercado

El entusiasmo por la inteligencia artificial llevó las valuaciones a niveles históricamente elevados. Este grupo de quince empresas cotiza hoy a un promedio ponderado de 31 veces su ganancia estimada a 12 meses, producto tanto de la magnitud de las subas recientes en sus cotizaciones como de las altas expectativas del mercado sobre su futuro.

Este es el principal factor detrás del ascenso en el múltiplo sobre ganancias del S&P 500, que actualmente cotiza a 23 veces ganancias, un 20% por encima de su promedio histórico de x19 registrado en la última década.

Excluyendo las 15 mayores beneficiarias de la IA, la situación del mercado es muy distinta. Las restantes 485 empresas del S&P 500 cotizan a apenas 17 veces su ganancia futura.

7. Valuaciones elevadas… ¿rendimientos decepcionantes?

Históricamente, suele existir una relación inversa entre el múltiplo de ganancias pagado al invertir y el retorno que se obtiene en el futuro.

El gráfico siguiente ilustra cómo los periodos en los que el S&P 500 partía de múltiplos elevados tendieron a registrar retornos anuales más bajos en los diez años siguientes (datos mensuales de 1992 a 2015). En otras palabras, valuaciones altas han sido tradicionalmente un indicio de rendimientos futuros decepcionantes.

Sin embargo, los múltiplos también reflejan la calidad del negocio subyacente. Empresas con alto crecimiento de ingresos, márgenes amplios y sólido retorno sobre el capital suelen justificar valuaciones más elevadas. Por eso, no sorprende que las compañías tecnológicas líderes en IA coticen a múltiplos significativamente mayores que empresas maduras o en sectores en declive.

Aunque los múltiplos actuales son elevados, su justificación dependerá de la capacidad de estas compañías para monetizar de manera efectiva las masivas inversiones que están realizando en infraestructura y desarrollo de IA. Por ahora, el S&P 500 se mantiene como una apuesta estratégica por el futuro de la inteligencia artificial y el potencial retorno de estas inversiones.

Noticias locales: el país hoy.

El jueves continuó la onda verde para la renta fija en dólares y las curvas en pesos. Las tasas en pesos de caución y repo siguieron comprimiendo. Los dólares financieros operaron estables, mientras que el oficial y los futuros retrocedieron. El Merval cerró a la baja luego de cinco ruedas con fuertes subas.

La deuda en pesos tuvo una rueda positiva, liderada por los bonos CER que subieron 1,4%. Los duales le siguieron con avances de 1,1%, al tiempo que la curva a tasa fija cerró con ganancias de 0,9% y los dollar-linked subieron en el margen. Las tasas continuaron cediendo, con la caución a un día en 27% TNA y la repo en 41,4% TNA.

La deuda en dólares registró su cuarta rueda consecutiva con ganancias y cerró con subas de 0,6%, liderada por los Bonares, que avanzaron 1%. Se destacaron el AE38 y el AL41, que ganaron 2,7% y 3%, respectivamente, mientras que los Globales subieron 0,3%. En tanto, los BOPREAL avanzaron 0,4% y el riesgo país cerró en 676 pb.

El tipo de cambio oficial cayó otro 1,2% y cerró en $1.433,67, alejándose 4,3% del techo de la banda, en una rueda sin intervención del BCRA y con el agro liquidando tan solo USD 10 M. Así, el tipo de cambio oficial acumula una suba de 4,9% en el mes. Los dólares financieros se mostraron algo más tensionados y registraron una suba de 0,6% en el MEP y 0,5% en el CCL, cerrando en $1.473 y $1.487,9, y la brecha se amplió a 3%-4%. En tanto, el stock de reservas brutas cayó en USD 270 M para cerrar en USD 40.495 M.

Los contratos de dólar futuro se mantuvieron estables, con leves caídas de 0,1%. La variación vino acompañada por una baja en el volumen y el interés abierto de USD 81 M y USD 45 M, respectivamente. Con esto, el contrato de diciembre se mantiene en el límite superior de la banda, mientras que a partir de noviembre se ubican por encima. La curva de TNA a partir de noviembre se sitúa en 34% y desciende a 26% para el resto de los contratos.

El Merval retrocedió luego de cinco ruedas consecutivas al alza, en las cuales acumuló una suba de 49%. La caída fue de 1,0% en dólares y 0,3% en pesos, cerrando en un nivel de USD 1.871. Las acciones que más cayeron fueron Telecom (-5,7%), Holcim (-5,6%) y Edenor (-4,1%), mientras que Mirgor (5,0%), Ternium (2,2%) y ByMA (1,6%) mostraron rendimientos positivos. Para las acciones que cotizan en Wall Street, la baja promedio fue de 2,3%, liderada por Bioceres (-10,4%), Edenor (-4,5%) y Cresud (-3,7%).

Noticias globales: el mundo hoy.

El mercado adoptó un tono más negativo pese al alivio temporal en las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Los acuerdos alcanzados entre ambos países fueron recibidos con moderado optimismo, pero las señales más restrictivas de Powell reavivaron la preocupación por la política monetaria. Las acciones tecnológicas lideraron las bajas ante balances mixtos, mientras que el dólar y el oro repuntaron.

EE. UU. y China alcanzaron nuevos acuerdos comerciales tras la reunión entre los presidentes Trump y Xi. Washington eliminará el arancel del 10% conocido como “arancel al fentanilo” y suspenderá por un año el gravamen recíproco del 24% sobre productos chinos, además de pausar la ampliación de controles de exportación a firmas incluidas en la Entity List. Por su parte, Beijing autorizó la compra de grandes volúmenes de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses, y se comprometió a mantener el suministro de tierras raras, minerales críticos e imanes “de manera abierta y libre”. Asimismo, China iniciará el proceso para importar energía desde EE. UU., con la posibilidad de concretar compras a gran escala de petróleo y gas de Alaska.

En paralelo, el S&P 500 cayó 0,7% y el Nasdaq retrocedió 1,3% el jueves, presionados por pérdidas en los sectores de tecnología y servicios de comunicación, en tanto que el Dow Jones se mantuvo neutral. Meta se desplomó 11,2% tras registrar un cargo único de USD 15.930 M por impuestos, y los inversores mostraron cautela ante el aumento del gasto de capital vinculado al desarrollo de IA. Microsoft bajó 3,2% después de informar que su inversión en OpenAI redujo las ganancias trimestrales en USD 3.100 M. En contraste, los sectores financiero e inmobiliario estuvieron entre los de mejor desempeño. Alphabet subió 3,1% gracias a resultados superiores a lo esperado, y Eli Lilly ganó 4,3% tras elevar su proyección de ingresos anuales. JPMorgan (+1,5%), Visa (+2,3%) y Goldman Sachs (+1,0%) también registraron sólidas subas.

En el mercado de bonos primó la preocupación tras las señales restrictivas de Powell, quien indicó que no estaba asegurado un tercer recorte de 25 pb en diciembre debido a la persistente inflación. En tanto, el quantitative tightening finalizará a comienzos de diciembre, cuando la Fed renovará la totalidad de los vencimientos de bonos del Tesoro que tiene en cartera y reinvertirá sus activos de MBS en letras del Tesoro. Las probabilidades de un tercer recorte de 25 pb en diciembre se ubican en 73%. En este contexto, las tasas de interés operaron al alza, con la UST2Y subiendo 2 pb hasta 3,61% y la UST10Y avanzando 3 pb hasta 4,09%. Así, los bonos del Tesoro cayeron 0,2%. En corporativos, los Investment Grade retrocedieron 0,5% y los High Yield 0,1%, mientras que la deuda de mercados emergentes perdió 0,1%.

El contexto de tasas benefició al US Dollar Index, que avanzó otro 0,3% y cerró en 99,54. La variación se explicó por la caída del euro y la libra, que retrocedieron 0,3% y 0,4%, respectivamente, al tiempo que el dólar subió 0,9% frente al yen. En Brasil, se fortaleció 0,4% frente al real y cerró en USDBRL 0,4%. A pesar del fortalecimiento de la divisa y de la tregua entre EE. UU. y China, el oro interrumpió una racha de cuatro ruedas consecutivas de bajas, impulsado por la fuerte demanda de los bancos centrales. En concreto, subió 2,3% y alcanzó un nivel de USD 4.021 la onza.

El petróleo WTI cayó otro 0,3% hasta USD 60,3 el barril, ya que la OPEP+ está preparada para confirmar un incremento de 137.000 barriles diarios en la producción para diciembre, en línea con sus esfuerzos por recuperar cuota de mercado. Esto coincidió con el aumento de los niveles de producción informado por empresas con operaciones en EE. UU. y el Mar del Norte. Además, los volúmenes de petróleo almacenados en buques alcanzaron un récord histórico de 1.400 millones de barriles esta semana, elevando las proyecciones sobre los inventarios globales.

¿Qué variables macro avanzan de manera positiva y cuáles se encuentran bajo tensión?

✅D A T O P O S I T I V O D E L A S E M A N A

El fuerte rally que siguió a la contundente victoria de LLA en las elecciones legislativas llevó al riesgo país a caer desde 1.081 pb hasta 666 pb. Esto marcó una mejora sustancial en la percepción de riesgo soberano y una renovada confianza del mercado en la sostenibilidad del programa económico. Esta compresión de spreads allana el camino para que Argentina vuelva a acceder a los mercados de deuda antes de lo previsto, y contribuye a un mejor flujo financiero que permita financiar el déficit de cuenta corriente y aliviar las tensiones sobre el tipo de cambio. En este contexto, Tecpetrol colocó cerca de USD 750 M en nueva deuda e YPF amplió en USD 300 M su bono 2031, señalando el inicio de una nueva ola de emisiones corporativas. A su vez, jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe evalúan emisiones en el mercado.

⚠️A M O N I T O R E A R

A pesar de la baja en el riesgo país y el rally en acciones, el tipo de cambio oficial continúa operando cerca del techo de la banda cambiaria. Tras las elecciones, el dólar retrocedió 3,5%, pero aún se mantiene apenas 4,2% por debajo del límite superior. Este comportamiento refleja una demanda latente de divisas combinada con una oferta más acotada, señal que sugiere presiones persistentes en el mercado cambiario.

🚨R I E S G O

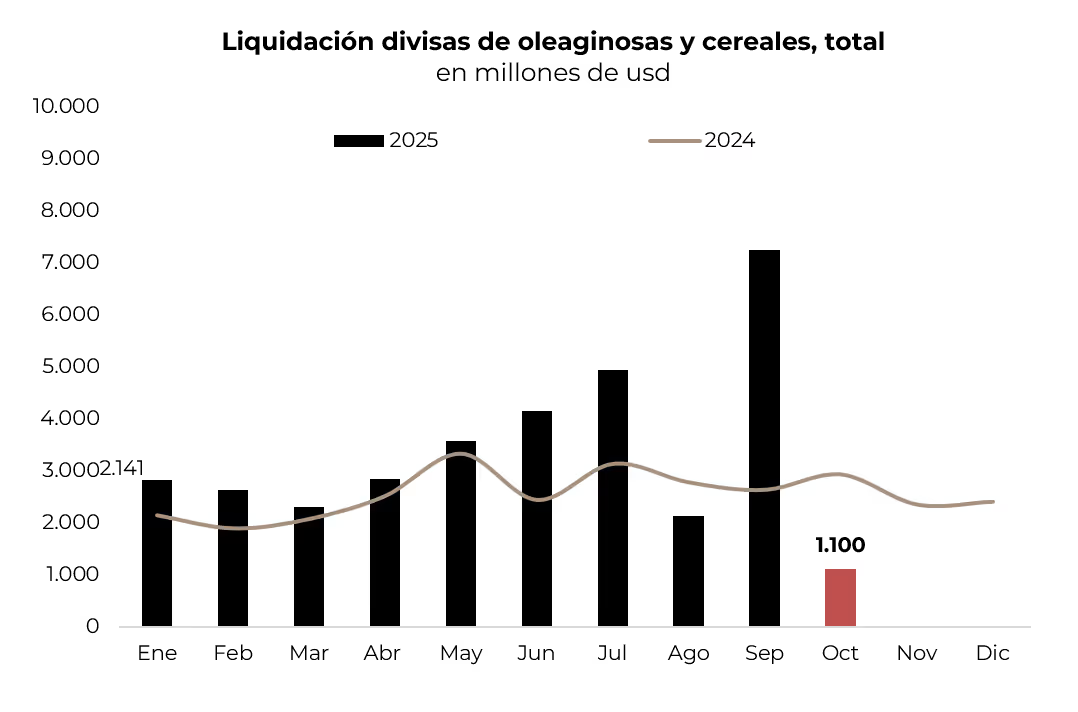

Fuerte caída en la liquidación de divisas del agro. Tal como se esperaba, luego de las exenciones impositivas –primero una baja transitoria de 10 pp en los derechos de exportación a mediados de año y luego directamente la eliminación hasta completar el cupo de USD 7.000 M en septiembre–, en octubre la liquidación de divisas del agro fue de apenas USD 1.100 M. Se trató de la más baja del año, un tercio de lo que habían liquidado en octubre del año pasado y muy por debajo de los USD 3.500 M promedio mensual de los primeros nueve meses de 2025. Si bien esperamos cierto repunte en los próximos dos meses, la oferta del agro seguirá siendo muy acotada, lo que agudizaría el desequilibrio de la cuenta corriente cambiaria, obligando a una mejora en los flujos financieros para no tensionar sobre el tipo de cambio.

Noticias globales: el mundo hoy.

La Fed bajó la tasa de referencia en 25 pb, aunque Powell advirtió que un nuevo recorte en diciembre “no está garantizado”, lo que impulsó los rendimientos de los bonos y fortaleció al dólar. La renta variable reaccionó con leves caídas. En commodities, el WTI subió tras la caída de inventarios en EE. UU. y las sanciones a Rusia, mientras que el cobre avanzó ante la expectativa de acuerdos comerciales entre EE. UU. y China y preocupaciones por la oferta global.

La Fed redujo la tasa de fondos federales en 25 pb, llevándola al rango de 3,75%-4,00%, en línea con lo esperado, y anunció que concluirá el ajuste de su balance el 1° de diciembre. Se trata del segundo recorte consecutivo, que deja a la tasa en su nivel más bajo desde 2022. Si bien la Fed reconoció mayores riesgos para el empleo y una inflación aún elevada, Powell aclaró que un nuevo recorte en diciembre “no está garantizado”, moderando las expectativas del mercado, que en gran parte anticipa otro ajuste similar hacia fin de año. En la reunión, dos funcionarios disintieron: la gobernadora Miran apoyó un recorte mayor de medio punto, mientras que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, abogó por mantener las tasas sin cambios.

Las tasas subieron luego de que Powell sembrara la duda respecto de un tercer recorte de 25 pb en la reunión de diciembre. Concretamente, la UST2Y saltó 11 pb hasta 3,60%, al igual que la UST10Y, que cerró en 4,08%. Esto afectó negativamente a toda la renta fija, con caídas de 0,4% para el índice de bonos del Tesoro, 0,5% para los Investment Grade y 0,3% para High Yield y para la deuda de mercados emergentes. Con esto, el mercado redujo de 90% a 63% la probabilidad de recorte para diciembre.

Los principales índices de acciones terminaron mixtos. El Nasdaq subió 0,5%, el S&P 500 se mantuvo neutral y el Dow Jones cayó 0,1%. Los sectores de consumo defensivo y salud lideraron las pérdidas, aunque la mayoría de las empresas que publicaron resultados presentaron subas. Caterpillar y Verizon registraron fuertes alzas tras publicar sus ganancias del tercer trimestre. Además, Nvidia subió 3% y superó el umbral de USD 5 billones de capitalización de mercado, después de que el presidente Trump insinuara que podría estar dispuesto a permitir la exportación de los chips Blackwell a China.

El US Dollar Index subió 0,6% hasta 99,27, gracias a que el euro y la libra perdieron 0,5% y 0,6%, respectivamente, frente al dólar, mientras que el dólar avanzó 0,5% frente al yen. En tanto, el oro perdió otro 0,1% y cerró en USD 3.950 la onza.

El WTI repuntó 0,3% hasta USD 60,3 por barril tras tres días de bajas, impulsado por una fuerte caída en los inventarios de crudo en EE. UU. y el impacto de nuevas sanciones a Rosneft y Lukoil. Un buque ruso rumbo a India regresó al Báltico, señalando posibles disrupciones en el suministro. El cobre subió 1,8%, impulsado por la expectativa de la reunión entre Trump y Xi, que podría frenar aranceles y controles de exportación, así como por preocupaciones de oferta global tras accidentes y problemas de producción en minas clave de Indonesia, Chile, República Dominicana y Congo.

Noticias locales: el país hoy.

El miércoles continuaron las subas en el mercado local. El tramo corto bajo ley extranjera cerró con rendimientos de un dígito. En las curvas en pesos, lideraron los bonos duales, seguidos por los CER y los de tasa fija. En la licitación de ayer, el Tesoro renovó poco más de la mitad de los vencimientos, liberando pesos y pagando tasas en línea con la curva de tasa fija en el mercado secundario. Por su parte, las tasas en pesos comprimieron, mientras los tipos de cambio se mantuvieron estables con leves bajas. En cuanto a las acciones, el Merval volvió a subir.

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado de la licitación en la que enfrentaba vencimientos por $11,4 billones y adjudicó $6,8 billones, logrando un rollover del 60%. Con esto, el rollover de octubre se ubicó en 56,7%. En un contexto de tasas tensionadas, el Tesoro pareció priorizar liquidez y liberó cerca de $5 billones al mercado, lo que debería contribuir a aliviar la presión sobre las tasas en los próximos días. El 85% del monto adjudicado se concentró en Lecaps con vencimiento menor a cinco meses (S28N5, T30E6 y S30A6), con tasas levemente por encima de la curva, en tanto que el resto se distribuyó entre los nuevos Boncap S30O6 y T30A7, colocados a una TEM de 2,55%, en línea con el mercado secundario.

Por otro lado, la deuda en pesos tuvo un desempeño positivo en una rueda en la que las tasas, aunque aún elevadas, comenzaron a mostrar signos de normalización: la tasa de caución a un día cerró en 35,9% TNA (vs. 72% TNA el martes) y la Repo en 49% TNA (vs. 97,5% TNA). En este contexto, los duales lideraron con un avance de 1,7%, al tiempo que los CER aumentaron 1,5% y la curva a tasa fija subió 1,3%, impulsada por el Bonte 2030, que ganó 4,3%. Los dollar-linked fueron los únicos en registrar caídas de 1,1%.

La deuda en dólares también extendió sus ganancias con una suba de 0,9%, recuperando prácticamente todo el terreno perdido y acercándose a los máximos observados a comienzos del año. Los BOPREAL, a su vez, registraron alzas de 1,5% lideradas por los BOPREAL Serie 4 (+4%). De este modo, el riesgo país retrocedió otros 16 pb y se ubicó en 674 pb.

El tipo de cambio oficial bajó 1,3% y cerró en $1.451,5 –a $43 del techo de la banda–, sin intervenciones por parte del BCRA. De este modo, el tipo de cambio oficial acumula una suba de 6,2% en el mes. Los dólares financieros acompañaron con una caída más moderada de 0,6% en el MEP y 0,8% en el CCL, cerrando en $1.464,36 y $1.481,1, respectivamente, y acotando la brecha al 1%-2%. En tanto, el stock de reservas brutas cayó apenas USD 6 M, para cerrar en USD 40.765.

En paralelo, los contratos de dólar futuro cayeron 2,36%, mostrando una fuerte baja en el volumen, que retrocedió USD 1.238 M y cerró en USD 1.233 M. El interés abierto disminuyó unos USD 31 M hasta USD 8.652 M. Con esta caída, el contrato de diciembre quedó en el techo de la banda, mientras que a partir de enero los contratos se ubican por encima de la banda superior. La curva de TNA comprimió hasta un nivel de 24%.

El Merval avanzó otro 5,6% en dólares y 4,9% en pesos, impulsado por los sectores industrial, materiales y utilidades. De esta forma, el índice cerró en un nivel de USD 1.889. Las mayores ganancias se registraron en las acciones de COME (19,8%), ByMA (14,5%) y Ternium (14,4%). Entre las que cotizan en Wall Street, las más destacadas fueron Edenor (13,7%), Supervielle (9,0%) y Pampa (5,5%).

La victoria de LLA redefine el panorama político y económico y marca un quiebre en las expectativas.

La sorpresa electoral generó un cambio drástico en las expectativas sobre Argentina, con un giro claramente favorable en la percepción política y económica. La amplia victoria del oficialismo, que alcanzó más del 41% de los votos y superó al peronismo por más de 10 puntos porcentuales, incluso imponiéndose en la provincia de Buenos Aires –donde dos meses atrás había perdido por más de 14 puntos–, fortalece de forma significativa la posición parlamentaria del Gobierno y mejora las perspectivas de gobernabilidad. Este resultado redefine el escenario político y ofrece una base más sólida para avanzar en reformas estructurales y consolidar el rumbo económico.

Este nuevo equilibrio político le permitirá al Ejecutivo no solo mejorar su gobernabilidad –al contar con poder de veto propio y mayores herramientas de negociación–, sino también acercarse a la mayoría necesaria para impulsar reformas estructurales. En concreto, el oficialismo contará con 93 diputados propios en la Cámara Baja (107 incluyendo aliados) y 20 senadores propios en la Cámara Alta (26 con aliados).

El resultado electoral generó una reacción inmediata y contundente en los mercados. El lunes posterior a los comicios se observó un rally histórico tanto en bonos como en acciones. La deuda soberana en dólares avanzó en promedio un 19%, llevando el riesgo país a la zona de 700 pb, mientras que el Merval escaló 31% en dólares, su mayor suba diaria desde la reestructuración. Al mismo tiempo, las curvas en pesos mostraron una mejora significativa, reflejando el cambio de expectativas tras el resultado electoral.

Desde nuestra perspectiva, los activos locales aún presentan recorrido al alza, por lo que migramos de una postura defensiva a una más ofensiva. Este cambio responde a la consolidación de un escenario base más constructivo tras el batacazo electoral, apoyado en tres pilares clave:

En conjunto, estos pilares configuran un escenario más sólido para el programa económico y fortalecen la percepción de estabilidad en el corto y mediano plazo. El camino parece hoy mucho más despejado para una reapertura del mercado de capitales antes de lo previsto, lo que invita a replantear el posicionamiento hacia una estrategia más constructiva.

ESTRATEGIAS EN DÓLARES

En este nuevo escenario, los bonos soberanos en dólares aún ofrecen margen para una compresión adicional. Como se observa en el gráfico, en enero el GD35 rendía 10,5%, de los cuales 4,8% correspondían a la tasa libre de riesgo (UST10Y) y 4,2% al riesgo promedio de Latinoamérica, dejando una prima local de 150 pb asociada exclusivamente al riesgo argentino. Hoy, con la tasa libre de riesgo en 4,0%, el riesgo Latam en 3,3% y el riesgo país argentino en 693 pb (equivalente a un rendimiento de 10,9%), esa prima local asciende a 365 pb, más del doble que a comienzos de año.

Esto implica que, para regresar a los niveles de enero, Argentina aún tiene margen para comprimir cerca de 215 pb de riesgo local “puro”, mientras que, para converger hacia los niveles promedio de Latinoamérica, el recorrido potencial se amplía hasta 365 pb. En otras palabras, el país todavía cotiza con una prima significativa sobre el riesgo regional, pese a la mejora reciente, lo que deja espacio para un proceso de valorización adicional si el nuevo marco político y económico logra consolidarse.

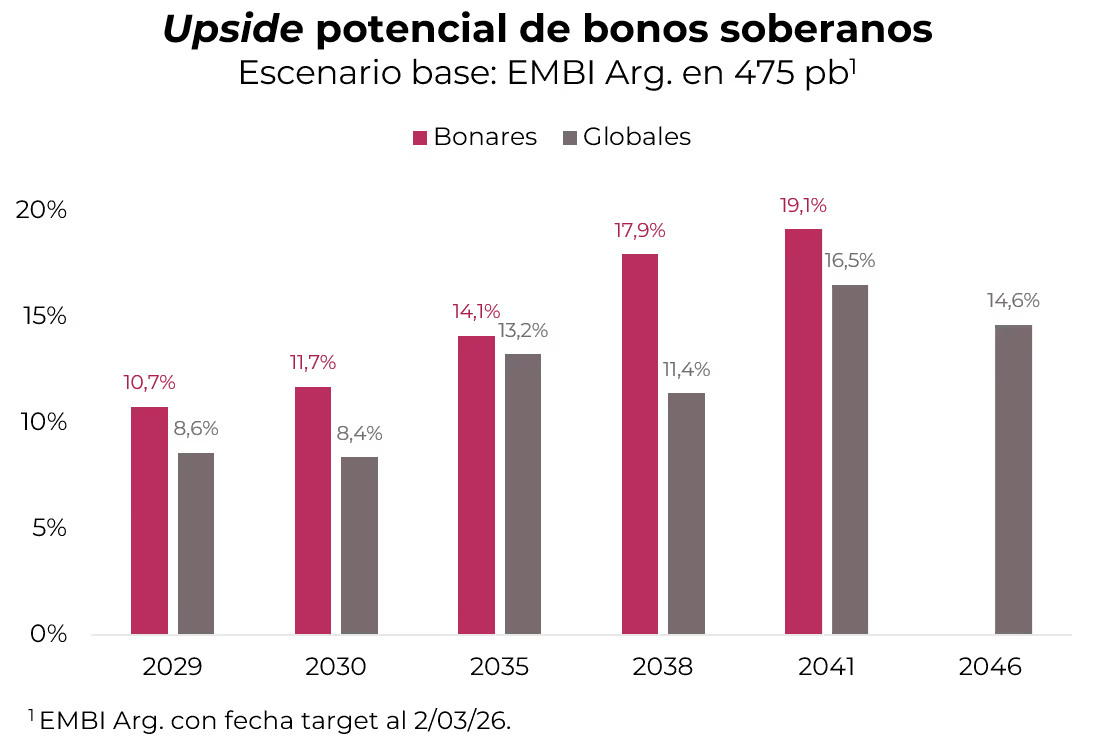

Bajo este panorama, nuestro escenario base contempla una compresión de unos 215 pb en el riesgo país –hasta la zona de 475 pb hacia el primer trimestre de 2026–, lo que permitiría reabrir el acceso al mercado de capitales. En este contexto, los bonos soberanos bajo ley local aparecen como los instrumentos con mayor capacidad para capturar ese movimiento. En particular, destacamos el AE38 (13% TIR), con un potencial de upside del 17,9%, y dentro de los Globales preferimos el GD41 (11% TIR) por su mayor upside potencial del 16,5% y por su liquidez.

Por otro lado, la deuda del BCRA también muestra espacio para revalorizarse en este nuevo contexto. En particular, el BOPREAL Serie 4-A (BOA8D) ofrece un rendimiento del 15,8% TIR, por encima del 12,7% TIR que actualmente presenta el AL30, con una duration ligeramente superior. Al tratarse de un instrumento emitido por el BCRA, su riesgo de crédito es menor que el de la deuda del Tesoro, en tanto que el bajo monto de emisión (USD 845 M) y la posibilidad de cancelarlo contra impuestos a partir de abril de 2028 refuerzan su atractivo relativo.

ESTRATEGIAS EN PESOS

Si bien el dinamismo de la deuda en dólares es innegable, el frente externo continúa siendo el punto más frágil del esquema. Esto no solo se refleja en las cuentas externas, sino también en las expectativas implícitas del mercado, que sigue descontando un tipo de cambio superior al techo de la banda cambiaria –particularmente visible en los contratos de dólar futuro a partir de diciembre–. Tanto la evolución del tipo de cambio oficial como la de los dólares financieros muestran que la demanda de cobertura se mantiene firme, incluso tras el buen desempeño reciente de la curva en pesos luego del resultado electoral.

En este sentido, seguimos insistiendo en que el Gobierno debería recalibrar el esquema de bandas, estableciendo un piso más alineado con el nivel actual del tipo de cambio. Esto permitiría al BCRA o al Tesoro recomprar divisas y fortalecer las reservas internacionales, reduciendo la principal fuente de vulnerabilidad del programa económico actual.

Bajo este escenario, seguimos priorizando estrategias de cobertura a través de instrumentos dollar-linked. En particular, destacamos el TZVD5 (devaluación +21%) y la D16E6 (devaluación +12%), que descuentan una devaluación implícita al vencimiento del 2,3% y 4%, respectivamente, lo cual luce bastante inferior a la vista de nuestras proyecciones.

Por otro lado, consideramos que las tasas de interés deberían comenzar a bajar, mientras que la inflación podría demorar algo más en desacelerarse como consecuencia de una mayor tensión sobre el tipo de cambio, aunque con un pass-through acotado. Este proceso implicaría una reducción de las tasas reales, dando un nuevo impulso a los bonos CER, que volverían a posicionarse como una buena cobertura dentro del universo en pesos. Dentro de este segmento, destacamos el TZX26 (CER+12%), con una inflación breakeven promedio del 1,5% m/m entre octubre de 2025 y abril de 2026.

Los bonos duales vuelven a perfilarse como una alternativa atractiva dentro del universo en pesos. Si bien las tasas de interés deberían iniciar un sendero descendente, la tasa TAMAR breakeven promedio –aquella que iguala el rendimiento directo de un instrumento a tasa fija con la de un dual de duration similar– se mantiene muy por debajo de la TAMAR actual. En este sentido, el TTM26 (TAMAR +5,1%) y el TTJ26 (TAMAR +6,8%) lucen particularmente interesantes: sus TAMAR breakeven se ubican en 18,3% y 22,5%, respectivamente, frente a una TAMAR vigente del 45,94% TNA. Esto significa que la tasa debería caer de manera abrupta para que dejen de superar a las alternativas a tasa fija.

Para perfiles más agresivos, el Bonte 2030 (29,8% TNA) se perfila como una alternativa atractiva para estrategias de carry trade de mayor plazo, permitiendo capturar rendimientos en dólares competitivos incluso bajo supuestos exigentes de tipo de cambio. En un escenario conservador, con compresión de tasas hasta 20% TNA en los próximos 12 meses, el bono ofrecería un retorno potencial en dólares del 9,6% con un tipo de cambio de $2.000 y del 21,7% con $1.800, sin considerar la reinversión de cupones. Si las tasas se mantienen en los niveles actuales, el downside sería del 6,5% con un tipo de cambio de $2.000 y del 4% con $1.800. En ese contexto, aumenta el riesgo de mantener posiciones en pesos al reducirse el spread compensatorio por riesgo cambiario.

Noticias locales: el país hoy.

Los activos prolongaron el impulso del lunes y cerraron nuevamente con ganancias. La deuda en dólares se mantuvo firme y la curva en pesos mostró subas más moderadas. Sin embargo, las tasas de corto plazo volvieron a tensionarse y permanecen por encima de los niveles previos a las elecciones, al igual que el tipo de cambio, lo que refleja una demanda que sigue firme. Hoy se llevará a cabo la última licitación del mes.